·彭潮溢 ·

感谢王总(对王诚德先生之尊称)寄给我百岁寿星夏阳先生所著《梨园浅语》,并电话再次叮嘱“不能白看”(上次是寄左清飞的《清言戏语》时嘱语)!为不负信任,今草写拙文,却惴惴不安,不知能否交卷?

一、题外赘言

初次认识夏阳先生,是在上世纪60年代初,我去八宝街剧场,找成都市青年川剧团乐队好友曾晓鸣,在剧场外的过道中遇到夏阳先生,因彼此不认识,没有招呼。当时曾晓鸣告诉我,“这是我们团的导演夏阳老师,解放前他就是话剧导演”。当时我对川剧的导演尤感高深,敬畏之情,油然而生!

|

导演—夏阳

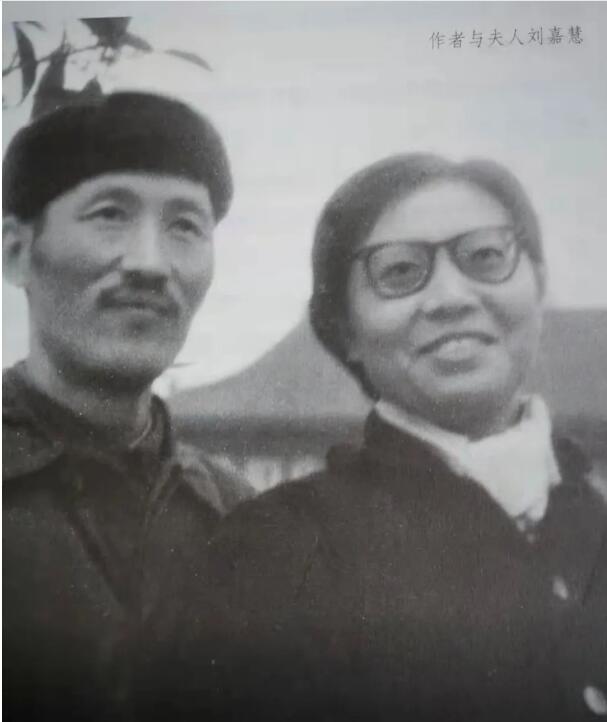

2009年3月,因要为夏阳夫人刘嘉慧老师的音乐专著《千声万曲帮打唱》召开研讨会,我同王总专程到其家中拜望。在谈到研讨会若干事宜时,夏阳先生有几多建议被采纳。这是我认识他40多年来的第一次对话。

|

夏阳与夫人刘嘉慧

读完夏阳先生所著《梨园浅语》,我才有了对他比较全面的、深层次的了解。 从最初的敬畏之情上升到他是“川剧改革功臣”的内心定位。

二、川剧第一代导演

夏阳先生,自幼家境贫困,但热爱艺术,自作主张报考国立剧专,一年后,由于父亲病重,无力交学费,只能辍学。在他20岁时,父亲辞世,子承父业,挑起了穷困家庭的生活担子。在地下党员朱悒清的影响下,他光荣地加入了中国共产党。1950年,经朱悒清推荐,从重庆到成都,他被分配到军管会文艺处戏剧电影科工作。在军管会全面接受成都市文艺界时,他被分配到春熙路北段的三益公剧院工作,很快投入到剧团的“改人、改制、改戏”的“三改”工作中。除了担负日常管理事务外,他还从事一些舞台排练工作。世事难料,没想到他就此与川剧结缘,从最初的不情愿,到后来的发奋努力,学习实践,成为了第一代川剧导演。

导演是总揽戏剧生产全局的指挥者,其艺术思想,审美情趣,直接影响着戏剧产品的质量,决定戏剧作品面世的效益优劣。

川剧导演制的形成,当是在新中国成立后,在政务院“改人改戏改制”方针政策执行中产生的。

1952年秋,在北京举办了全国第一届戏曲观摩演出大会,川剧《柳荫记》获得演出一等奖。而执行导演即为夏阳。1950年,虽然他曾排导过《红杜鹃》、《柳树井》等剧目,但这次可是在北京举办的全国戏曲汇演大会呀,因此他分外谨慎认真。他在导演构思,主题阐述,人物分析,人物关系的处理,舞台节奏掌握,场面的安排,重点与主线的突出,充分发挥川剧高腔的表现力,加强女声帮腔,人物内心外化的细节处理,注重演出完整等方面,做足了功课,实施过程也细致周密。

|

夏阳执导的《柳荫记》

一台戏能否完整呈现,靠谁来协调呢?当然是导演。舞台艺术“二度创作”的中心人物是谁呢?也当然是导演。导演制在川剧的建立及其良性运行,较之清末和民国时期的川戏班子的排戏(靠“内场管事”、“改师”或鼓师讲故事,牵线子、安场次)真有天壤之别。夏阳及其同时代的践行者周裕祥等是使川剧步入导演制的开拓者,功不可没。

三、音乐改革

中国360多个戏曲剧种之区分,其本质特征是音乐。在保住根的前提下,他们与时俱进地进行音乐改革,是其共性特征。戏曲作曲作为专人专司其职的编制现象,已在各院团存在。他们的创作成果需得到编剧、演员、乐队,尤其是导演的支持,作品方能得以呈现。反之,也是一种制约。

在中华人民共和国成立之初出任军代表期间,夏阳就花了大量时间和精力去熟悉、体验川剧。由军管会代表身份转入专职导演以后,他深感力不从心,于是虚心向演员、鼓师、琴师讨教,从板腔体的胡琴、弹戏,到曲牌连套体的高腔、昆腔,无不用心了解领会。经日积月累,他已能唱出许多戏中的经典唱段。他深知,作为一名川剧导演,如果不明了表演和唱腔等川剧艺术的基本表现手段,是很难有所作为的。1954年,导演《屈原•天问》时,夏阳能得心应手的采用男女帮腔方式,以女声为屈原唱腔衬托,顺利地处理了那100多句的长唱段,当归功于他的虚心学习和努力实践。

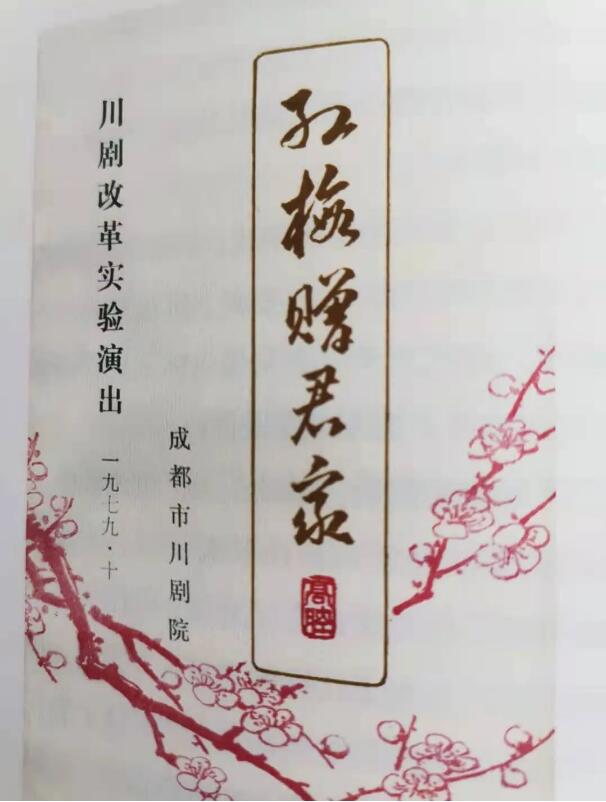

川剧高腔加伴奏争论了多少年,夏阳则认为:“高腔加伴奏,只不过起了个'伴'的作用,主要还在于唱腔本身的发展和出新。 高腔加了伴奏,就其唱腔来说,仍然是高腔。胡琴戏如果把胡琴这个乐器取消了,让它'干唱',难道就会变成高腔了吗?”作为导演,他对川剧音乐的改革是非常有力度的。在川剧音乐的改革方面,最能说明他立场和态度的,要数他导演的《红梅赠君家》。

|

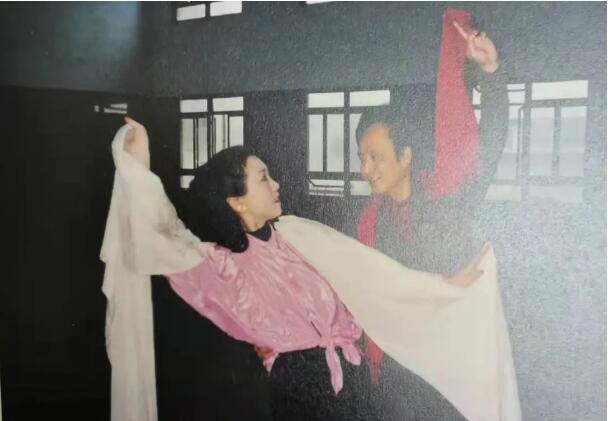

上世纪80年代初,由我国著名音乐家沙梅先生剧本创编和作曲,夏阳导演,晓艇、刘芸主演,刘嘉慧配器,贾松柏指挥,刘继云司鼓,成都市川剧院演出的的《红梅赠君家》,可谓一石击起千层浪,在戏剧界和音乐界持续了几年的争论,反响甚为强烈。

《红梅赠君家》实验改革的指导思想明确:“在传统的基础上进行改革,在改革的思想指导下运用传统。首先以音乐为改革的突破口,进而带动整个舞台艺术的革新”。从剧本修改到舞台演出的整个艺术构思都体现了这个指导思想。因为是实验,所以主张步子大一点。尽管如此谨慎,仍然招来如倾盆大雨的非议。对该剧的改革挖苦讽刺,什么“横起扯”(指西洋弦乐器)都弄到川剧上来了,简直不像话!大乐队,钢琴也弄上去了,这样搞川剧怎么得了啊?更有甚者,向有关领导哭述告状。但也有不少人旗帜鲜明的支持。《戏剧与电影》月刊进行了热烈的讨论,正反两方面的意见针锋相对,像烧开了的锅,鼎沸不止!笔者是试验改革的支持者,并撰文《浅谈川剧<红梅赠君家>的音乐改革》(载《川剧艺术》1982年第2期)予以支持。

|

夏阳导演《红梅赠君家》,刘芸、晓艇在排练中

夏阳不仅是实验改革剧《红梅赠君家》的倡导者,艺术生产的组织者,还是上下沟通的联络者,面对艺术改革中的风高浪急,如果没有坚定的信念和意志,不可能有此担当!且喜北京的有关领导和专家热情鼓励和支持,省市的相关领导和业内外同仁的齐心协力,《红梅赠君家》在川剧的改革史中,方留下了浓墨重彩的一笔!

四、完整与规格

夏阳在他的《变与不变》一文中曾说:“什么叫'完整'?什么叫'规格'?我认为就不能绝对从形式上看问题。虽然形式对内容来说,有它相对的独立性,但是,不同的题材,不同的剧本结构,也必然会要求它的形式要起不同的变化。特别是戏曲音乐离开了戏的具体内容,离开了戏中的人物性格,孤立地、静止地谈曲牌的完整,从而把一个固定曲牌形式的规格引申为高腔的特点,未免过于偏激。这对传统戏的重新处理和新编历史剧、现代戏的编演,客观上都会起到捆住手脚的作用,既不利于发挥艺术家的独创性,也不利于川剧事业的发展,更不利于'百花齐放,推陈出新'方针的正确贯彻执行。其实,川剧曲牌的运用问题。从一些优秀的传统剧目来看,从观众喜欢的新编历史剧和现代戏来看,最值得继承、借鉴和学习的,倒是从生活、从人物出发来'活'用一切程式技巧这个创作原则。”夏阳的观点认识明白如镜,无须再阐释。他的艺术理念贯穿在他导戏的整个创作过程。

五、规范与灵活

夏阳先生认为:“一切戏曲程式,都是在规范性与灵活性既相统一、又相矛盾中发展起来的,如果一味强求绝对的规范性,则必然导致戏曲艺术的僵化。川剧最大的特点,就在于它表现人物的艺术程式特别灵活,包括动作程式、音乐程式、舞美程式、舞台程式等”。他所导演的戏中,在注重剧情和人物的前提下,在处理程式的规范性与灵活性方面,都有独到之处。

例如:在《红梅赠君家•订情》的一段戏中,当裴生真情流露地向慧娘求红梅时,为了强化裴生此时的心态,也为了保留川剧小生风流儒雅而不失书卷气的特点,特别是为了适应音乐的抒情气氛,他要求演员用较慢的速度去“踢前襟”,当褶子飞起来后,裴生飘然的走到慧娘身边,这时,飘起的褶子刚好落下,裴生用双手轻轻接住,顺势搭在刚抬起的右腿上。这个舞蹈配合着双簧管的独奏,很抒情优美,剧场效果也非常好。在川剧的传统戏中,小生的“踢前襟” “蹬后襟” “顶小襟” “口衘襟” “风车襟” “前后蹬腿飞襟” 等程式,通常情况下,速度都很快。在这里“踢前襟”由快速改为慢速,其程式规范虽未变,但灵活处置了速度,却获得了很美的艺术效果。

《白蛇传•蒲阳惊变》一场,传统的通常演出是:闻报“姑爹废命!”白娘子双手撩开耳帐门,急行下楼,接唱腔。每每排戏到此,夏阳总感到没能把白娘子魂飞魄散和悲痛欲绝的感情表达出来。于是,他请杨友鹤先生把传统的“飞耳帐”的表演技巧,传授给戏中演员。戏的结构就由闻报——“飞耳帐”——“高抢背”——“碎步”——唱【山坡羊】诸程式组成。这种灵活组成的传统程式,既深刻的刻画了白娘子的深情,又使戏更为好看,所产生的艺术魅力感人至深,令观众的心理获得感情上的共鸣。

六、成果丰厚

专职导演,夏阳先生一干就是40年。由他担纲导演的川剧剧目有:

1、新中国成立初期的现代戏《红杜鹃》《殷善人》《柳树井》《四十年的成渝路》;

2、参加全国首届戏曲会演的《柳荫记》《评雪辨踪》;

3、20世纪50年代的《屈原》《杜十娘》《赵盼儿》《玉簪记》《穆桂英》《白蛇传》;

4、20世纪60年代的《江姐》《水牢记》《南方风雷》;

5、改革开放后的《蝶恋花》《贺龙军长》《红梅赠君家》《跪门鉴》《郗氏鉴》等大小剧目50余个。

|

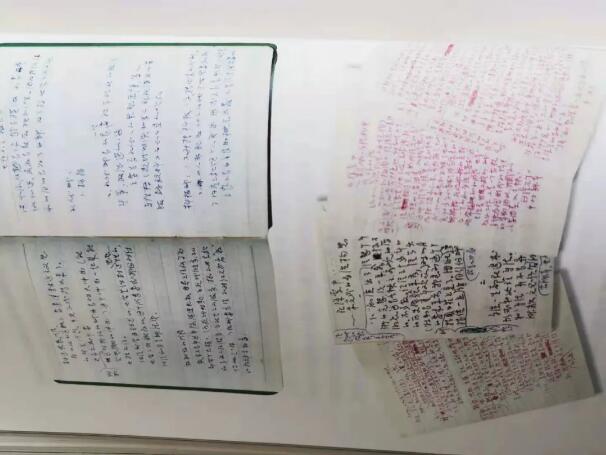

夏阳的导演手记

另外,还有由廖静秋、杨淑英、司徒慧聪等著名演员所演的重点大戏和折子戏,经他导演或加工排练的,每人也有十多个。

众多的川戏剧目由他导演,可谓硕果累累,成就斐然。

夏阳先生乃川剧剧种的第一代导演,在川剧建立导演制的运行中,他正确的剧情分析,精准的人物剖析,引导演员进入角色;他推动川剧的改革,注重传统,但不死守成规;他有见地、敢担当,勤勤恳恳、兢兢业业历经40载,无怨无悔地倾洒心血于案头和舞台。他的业绩激励着后来的川剧人一往向前,他的精神,犹如其故乡灯杆堡上的长明灯,亮示着一代一代的川剧人前行!

夏阳先生——不愧为川剧改革的功臣!

我热赞夏阳先生,我钦佩夏阳先生!

参考书目:

《梨园浅语》 夏阳著 四川科学技术出版社出版。

作者简介:

彭潮溢:

国家一级编剧 中国音乐家协会会员 四川省川剧音乐专业委员会副主任兼秘书长 四川网络平台《乐涛风潮》主编。

著有专著《川剧音乐探微》《川剧经典唱段100首》《彭潮溢广播文艺获奖作品选》 彭潮溢音乐作品CD专辑(一)《心愿》(二)《云朵上的歌谣》。获奖作品78部首篇。