陈善珍

去观看川剧《最后一场封箱戏》的最后一场演出,心里有一些隐忧,不知道会不会出现观众稀少的场面。走进合江县川剧团,我长出一口气,上座率至少有80%。在一个小县城,观众扶老携幼进入剧场,让我对《最后一场封箱戏》有了相当的信心。

《最后一场封箱戏》是四川艺术基金2021年度大型舞台艺术创作资助项目,讲述关于基层川剧人对川剧艺术、传统戏曲文化、信仰坚守的故事。

川剧艺术在当代社会新媒体传播形式的冲击下,究竟是封箱还是开箱?是终点还是开启新的起点?《最后一场封箱戏》不仅给出答案,还让对川剧越来越陌生的观众对川剧有了重新认识。

|

一

《最后一场封箱戏》以川剧名角陈雯丽的退休生日演出为切入点展开。陈雯丽决定退而不休,为倾心一生的川剧事业发挥余热,像师傅一样收徒授艺,让川剧代代流传。正当观众为她感动喝彩时,她的徒弟、极有潜质成为名角的林有才却弃戏从商,决绝而去。好在10岁的丫丫拜她为师,故事才峰回路转。

经过8年磨砺,就在丫丫要去四川戏剧学院考试时,林有才经商成功回乡,执意要拆万年台,改建为玫瑰园,争创更多经济效益。围绕拆台与护台,陈雯丽与林有才之间发生了剧烈的矛盾冲突,也牵扯出陈雯丽与林守义、高大川之间的爱恨情仇,以及陈家、林家前辈与万年台的历史渊源,剧情被推向高潮。

对林有才执意拆除万年台,陈雯丽劝说无效、阻挡不了,还被林有才深深误会、仇视。陈雯丽无奈、痛苦、失望、挣扎,感觉快要坚持不下去了。“拆就拆吧,戏台不在人还在,花到春天自然开。”梦中,大师兄林守义的一番话给了陈雯丽坚持下去的一丝力量。

可是,屋漏偏逢连夜雨”,丫丫,一个坚持8年勤学苦练的好苗子,一个即将“站上这万年不倒老戏台”,传承几代川剧人的艺术精髓,发扬川剧人的艺术情怀的爱徒,因为要为父亲高大川治腿伤,决意放弃戏剧生涯。

同样的故事8年后再次上演,这次打击却是致命的。在陈雯丽看来,阻挡不了林有才拆台,可现在连传承川剧命脉的丫丫也要放弃戏剧了,陈雯丽坠入绝望的深渊。她决定最后唱一次《绣襦记》祭奠林守义,将万年台是拆还是留的权利交给林有才。

陈雯丽唱的最后一场封箱戏《绣襦记》,让林有才了解了逝去的过往,了解了父亲的遗愿,了解了父母与陈雯丽、高大川等川剧人对川剧的血脉情怀,消解了误会与仇恨,冰释了对陈雯丽的前嫌。林有才身上川剧的血液重新流淌起来,镌刻在身上的川剧基因重新激发起他对川剧的热爱。林有才放弃拆掉万年台,决定重建万年台,高丫丫也重返舞台。封箱成了开箱,终点成了新的起点。

|

二

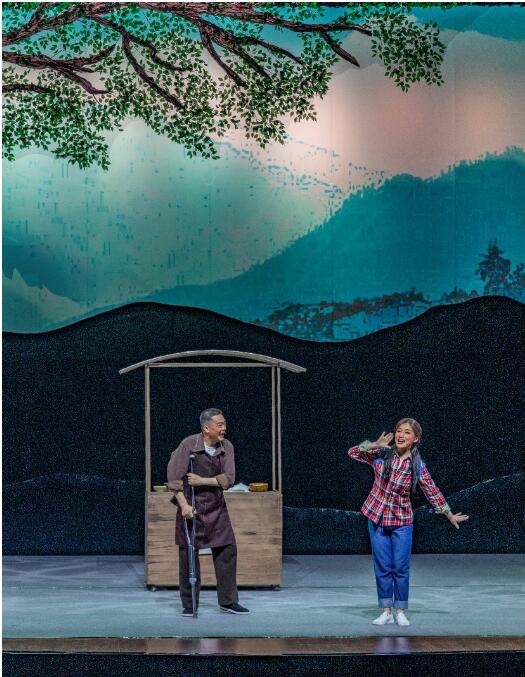

当代故事与传统写意元素有机融合,凝聚在极其简洁的布景中。川籍著名导演谢平安认为,戏曲就是要“背靠传统、立足当下”。《最后一场封箱戏》是一个原创当代川剧,剧中有着浓烈的当代元素。故事发生在当代,除了唱《绣襦记》的情节,陈雯丽穿了戏装,所有演员穿的是符合现实生活角色和身份的生活装,化装、道具等都是生活化的,有着浓烈的当代烟火气。

该剧的故事情节虽然与传统戏曲的说唱做念打等表现元素、手法和形式融为一体,但却立足讲述当代故事,根据剧情需要,对传统川剧的表演方式进行了精简。特别是故事发生地点的布景精简到了极致,“一台一桌二椅”代表着传统戏曲高度凝练的写意审美符号。除此外,几乎没有别的布景。

万年台在该剧中极具象征意义。古老万年台的木雕彩绘、飞檐翘角,台上一桌两椅将古今连接。走进万年台,剧中几代人在台上刻苦练习技艺、表演川剧的历史就活了过来。川剧人对川剧的挚爱镌刻在万年台的红墙碧瓦中,萦绕在万年台的雕梁画栋上,在这古代的场景中实现了古今对话和共鸣,在守正中实现创新。

|

三

《最后一场封箱戏》的叙事方式采用直线式的平面叙事,没有明线、暗线等复杂手法,注重首尾衔接,前后呼应。这种叙事方式使观众迅速快捷地进入剧情,有效建立和达成观众与剧情间的情感互动。

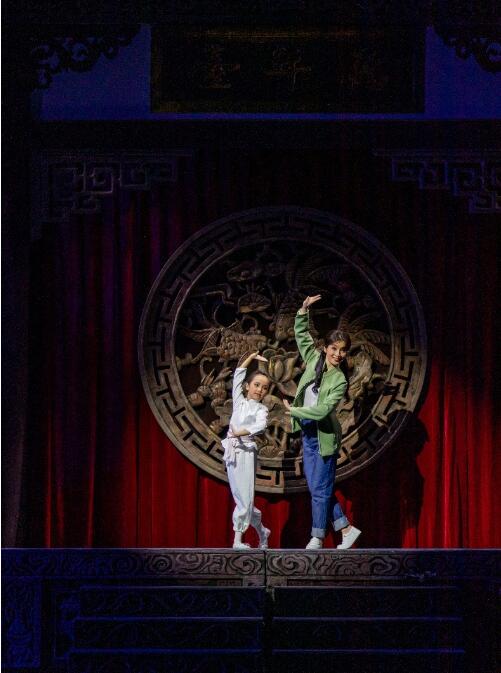

序幕是小丫丫在师父的教导下练习川剧身段,尾声部分的音乐声起,戏剧再次进入第一场场景,师傅从陈雯丽变成了丫丫。这种前后照应的结构和复沓的形式,使戏剧主题在前后场景的重复中一目了然,那就是:“封箱戏,不封箱,一代一代戏绵长。”中间剧情却曲折起伏。

一个又一个矛盾冲突一次又一次地将剧情推向高潮,情节发展合符逻辑又牵动观众的心。在经历一系列波折和冲突后,该剧又续上一个大团圆的结局。这是对传统戏剧的继承和赓续,满足大众对幸福美满的审美追求。

|

四

精湛高腔,川味念白,将该剧的“川味“演绎得淋漓尽致。

《最后一场封箱戏》特别突出川剧的唱腔。该剧的高腔,音调高亢激昂,又醇厚、绵长,既上得去又下得来,以情入腔,以腔带字,把高腔高低自如的特点发挥得恰到好处。唱词在内容上情真意切,形式上合辙押韵。再加上“一唱众和,其节以鼓”的特殊表达手段,强烈的表现力把川剧艺术发挥得酣畅淋漓,把观众的感情激荡得难以自抑。

“千斤念白四两唱”“讲为君、唱为臣”等说法,彰显了念白在戏曲表演中的重要地位。

《最后一场封箱戏》充分运用四川方言念白讲述故事、刻画人物性格,展现人物内心世界,使得该剧有着浓郁的川味。四川话的特殊发音及声音的高低起伏、速度的快慢变化及语气语调的轻重转换,使得四川方言念白通俗易懂,妙趣横生。

“耗子遇到猫儿”“打断骨头连着筋”“你算哪根葱”“张飞吃秤砣”“推屎爬拿鼎”等俗语,“豆花摊摊”“豆花”“烧白”“木姜油”等方言极具地方色彩。幽默风趣的童谣也是一大亮点:“推磨儿,压磨儿,推豆花儿,请大嬢儿,大嬢不吃菜豆花儿……推豆腐,请大母,大母不吃菜豆腐。”

现代川剧守正创新,兼具传统与现代的艺术魅力,这是“封箱戏,不封箱,一代一代戏绵长”的内生力。但愿川剧在川剧人的努力下,能继续获得专业人士的青睐和普通观众的喜爱,尤其是年轻一代的追捧,让注入现代意味的传统川剧焕发出新的生机。

作者简介

陈善珍,泸州职业技术学院教授,泸州市文艺评论家协会文学专委会主任。

(图片由作者提供)

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号