川腔声声传时空音韵

剧团悠悠展巴蜀风姿

川剧,是四川文化的一大特色。那么川剧究竟源于何时?川剧声腔有什么样特色?自1982年,中共四川省委提出“振兴川剧”至今,川剧发展又如何?

四川戏剧文化传统可追溯到先秦乃至更早,两汉的角抵百戏,为早期川剧艺术形式奠定基础。至唐五代,形成“蜀戏冠天下”的局面。至明清时期,移民入川、会馆林立,南北声腔剧种汇聚衍变,与四川各地方言土语、民歌小调相融合,逐渐形成现代意义上的川剧。据各方文献:明代时期“出现”了川剧,清代初期“诞生”了川剧,清代中期“形成”了川剧。在晚清至民国年间,川剧以四川的河道分布为依托,逐步形成川西坝、资阳河、川北河、下川东四大流播区域,在艺术上也受艺术传承和方言语音的影响,渐次演变为各具特色的四大流派(俗称“四条河道”)。新中国成立后,社会交通不断发展,艺术交流日益频繁,川剧的河道之分也随之淡化,但它对川剧起到了推动发展作用。

川剧在数百年的演进过程中,形成了深厚的艺术传统。川剧是集高腔、胡琴、昆腔、弹戏、灯戏五种声腔为一体的剧种,其中高腔源于弋阳诸腔,高亢婉转;胡琴源于徽调、汉调,咿唔如语;昆腔源于苏州昆曲,典雅妙曼;弹戏源于陕西秦腔,激越沉雄;灯调源于四川本土,俚俗活脱,色彩斑斓而又统一于川剧的剧种风格。五种声腔中,尤以帮、打、唱结合的高腔音乐最具特色,在中国戏曲高腔系统中堪称独步。川剧语言生动活泼,俏皮多姿的四川话,幽默风趣,让川剧喜中带诗,充满鲜明的地方色彩,具有浓郁的生活气息和广泛的群众基础。无怪乎著名作家汪曾祺曾评述川剧“川丑都有书卷气……往往是闲中著色,轻轻一笔,使人越想越好笑。”川剧有传统剧目和创作剧目六千多个,有继承明传奇的众多传奇故事剧,有沿袭地方戏的大批历史演义剧,近现代尤以魏明伦、徐棻等人创作的剧作为代表,乡土气息浓郁,独具巴蜀文化的奇异风彩,素以博大精深的文化底蕴和雅俗共赏的文学品格享誉中国剧坛。

2022年,是“振兴川剧”40周年。《现代艺术》特邀四川省川剧院院长陈智林担任“文艺百家”工程·文艺讲坛主讲嘉宾,为观众带来“文化强省建设中的文艺力量——从‘川剧振兴’说起”的主题分享;2022年9月,新编川剧《草鞋县令》参加第十三届中国艺术节展演,并荣获第十七届中国文华大奖,这也是继2007年川剧《易胆大》获得文华大奖之后,时隔15年后再度获此殊荣,《现代艺术》特别报道“‘传统文化之美 惟民至上之心’新编川剧《草鞋县令》多维述评”(详见《现代艺术》2022年9期)。2023年7月10日,《现代艺术》参与主办的“四川戏剧文化传承与发展研讨会”在四川师范大学召开,研讨会就振兴川剧40年经验与成就、四川戏剧发展瓶颈与问题对策及评论助推戏剧振兴方法路径进行了讨论。为进一步助推川剧振兴,《现代艺术》本期特别推出川剧专题,分为“理论探讨”和“剧团展示”两个部分,“理论探讨”涉及川剧的咏叹艺术、川剧声腔体系、川剧老旦声腔、大型川剧音乐、川剧高腔、川剧动漫IP打造,以及体验经济视域下川剧艺术中心综合体设计探究等方面的理论探索;“剧团展示”部分,展示了川剧“四大河道”等具有代表性的四川省川剧院、成都市川剧研究院、自贡市川剧艺术中心、泸州市非遗传习保护所、合江县川剧团、德阳市川剧团、遂宁市川剧团、南充市川剧团、邻水县文化馆(邻水川剧)等各级各类九大川剧院团,展示他们近年来,在出人、出戏,在四川文化强省建设中积极探索的成果。

川腔声声传时空音韵,剧团悠悠展巴蜀风姿。从这些理论探讨的文章和剧团展示的作品中,我们看到了历经三百多年沧桑的川剧,正在以更加鲜活的模样展现新时代的光彩……“新的转机和闪闪星斗,正在缀满没有遮拦的天空。那是五千年的象形文字,那是未来人们凝视的眼睛。”这是新时代川剧人的《回答》。

以戏出人 传承发展

——四川省川剧院的人才培养路径探索

川剧是巴蜀传统文化艺术最杰出的代表,是中国西南地区影响最大的地方剧种,是迄今为止最能体现巴蜀文化特质、最能展现四川人精神风貌的一种传统戏曲艺术形式,其独特的历史地位至今仍没有任何其它文化艺术形式可以取代。四川省川剧院作为国家一级院团、国家舞台艺术精品创作演出生产基地、国家非物质文化遗产重要传承单位,是四川文化建设和文化事业发展的重要力量,在川剧发展和满足社会文化需求尤其是川剧需求等方面发挥着重要作用。而人才作为川剧事业发展的第一要素,是川剧艺术薪火相传、川剧院团持续发展的根本所在。

党的十八大以来,在《关于支持戏曲传承发展的若干政策》等重大利好政策的指引下,在省委、省政府的支持下,在剧院的不断努力下,一批综合素质高、业务能力强的领军人才、戏曲新秀脱颖而出,完善了人才梯队建设。下面,我将对剧院近年来的人才培养路径进行梳理和探索。

川剧“师带徒”夯实基础

川剧是国家级非物质文化遗产,具有师徒相授、活态传承的特点,剧院通过文旅部、四川省文旅厅及剧院的“师带徒”戏曲人才培养项目,有计划地邀请本院或川渝地区的川剧老艺术家传授优秀传统剧目,使青年演员在夯实基础的前提下,尽可能多地实现传统剧目量的积累。

|

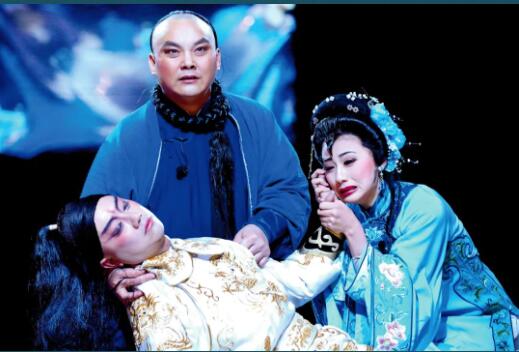

川剧《草鞋县令》

以近三年为例,四川省文化和旅游厅2021年“师带徒”戏曲人才培养项目,分别由陈智林、左清飞、邱明瑞、任庭芳、燕凤英和李天玉一对一指导杨坤昊《易胆大》、张浩《卧虎令·判斩》、刘谊《情探》、谭红梅《三娘教子》、蒲丽玲《盗仙草》、冯午《六月雪》、温壁胜《西川图》、万多《胡琏闹钗》、尹莲莲《箭射马踏》、朱秋华《花月亭》、朱婷婷《别洞观景》、刘稣《戏仪》。四川省川剧院2022年“师带徒”项目,分别由熊平安、冯燕、李亚林、李忠、刘谊、杨昌林、晓艇传授《人虎情》《箭射马踏》《拦马》《六月雪》《渭水河》《问病逼宫》,同《卧虎令·判斩》《心有泪千行》(片段)、《盗仙草》一起参加四川省第六届青年川剧演员比赛。四川省文化和旅游厅2023年“师带徒”戏曲人才培养项目,在原来演员“师带徒”的基础上,新增了川剧司鼓、川剧作曲、编剧、舞美摆场、服装的“师带徒”教授。演员包括邀请陈智林传授彭亦涵川剧《访友》和雷云《托国入吴》,晓艇传授杨坤昊《凤仪亭》和尹莲莲《打饼》,何伯杰传授谯绍富、谭红梅《韩琪杀庙》和杨洪《张飞审瓜》,冯燕传授朱秋华《刁窗》和马镝卢、刘稣《双拜月》,熊宪刚传授张浩《长生殿》和张淼《挑袍》,沈丽红传授余欢《凤仪亭》和郭念《刺目劝学》;川剧音乐包括陈平传授宋涛《老背少》和陈駃《五台会兄》的司鼓,何志明传授程政洪《三娘教子》和何彦泽《拷红》的司琴;李天鑫传授刘欣和杨星川剧音乐作曲、唱腔设计、川剧编曲配器;编剧包括杜建华指导教授陈金远和曾浩月《彝家茶香》和《归去来兮》剧本创作;舞美为雍景光分别传授徐峰和曾维葳川剧摆场和川剧服装。

|

川剧《卧虎令》(杨昌林 主演)

其中刘谊凭借《情探》参加文化和旅游部主办的“2021年全国戏曲表演领军人才优秀剧目展演”活动;在第六届青年川剧演员比赛中,杨韬凭借《箭射马踏》、黄海威凭借《拦马》荣获一等奖,刘丹丹凭借《人虎情》、张浩凭借《卧虎令·判斩》、杨坤昊凭借《问病逼宫》、蒲丽玲凭借《盗仙草》荣获二等奖,雷云凭借《渭水河》、袁卓玉凭借《六月雪》荣获三等奖。通过“师带徒”戏曲人才培养项目 “一对一”传承,剧院将川剧老一辈艺术家和当代领军人才的表演技艺得到传承,一批中青年演员掌握了更多的剧目,拓宽了自己的戏路,锻炼了技艺,进一步完善了剧院的人才梯队建设,人才培养取得了较大的成绩。

|

经典大幕戏 锻炼技艺

作为多声腔剧种与巴蜀传统文化相融合的产物,川剧有深厚的文化积淀,积累了两千多个传统剧目。四川省川剧院自1960年建院以来,形成了阵容整齐、台风严谨、表演规范、技艺精湛的艺术风格,先后创作及演出200余部优秀剧目,在中国剧坛形成良好影响。虽然戏曲是以表演为中心的艺术,但随着时代的发展,现代戏曲表演艺术的提升,需要以优秀的剧作为支撑。剧院通过复排经典剧目和精品剧目,帮助青年演员站在川剧前辈的肩膀上,迅速成长。

|

川剧《易胆大》(陈智林 主演)

再如剧院2023年复排《卧虎令》,由“二度梅”得主陈智林担任董宣一组演员,优秀青年演员张浩担任董宣二组演员。陈智林传授、指导张浩“董宣”一角的表演,帮助青年演员快速成长。在四川省委宣传部等主办的“2023年四川省首届川剧汇演”集中展演活动中,张浩独立演出《卧虎令》,其表现令人惊艳,其成长有目共睹。该剧也入选了文旅部第二届全国高腔优秀剧目展演,2023年11月,张浩在全国舞台上展示川剧表演艺术。这对青年演员而言,无疑有着很大的鼓舞和激励作用。

|

川剧《易胆大》(杨坤昊 主演)

新创剧目 全面培养人才

剧院还在新创剧目中大胆启用青年演员,与卓有成就的中坚力量同台演出,导演和老一辈艺术家对青年演员进行指导,以老带新,加快青年演员的成长,提高成材率,在传承戏曲和培养戏曲人才方面有着典型的示范意义。如剧院2023年新创重点剧目《梦回东坡》,剧院大胆启用赵思雅、李雨洁、刘咏涵等“00后”青年演员担任重要角色。通过老一辈表演艺术家对他们进行“传帮带”,增强他们对剧中人物的认识,帮助他们塑造新的角色,提升演员自信,从而全面培养青年演员。

同时,通过新创剧目,剧院还培养了自己的青年编剧、舞美设计、服装设计、灯光设计等主创人员。如通过《红漫巴山》《火塘》等新创剧目的创作,剧院的青年主创人才得以成长,为剧院乃至川剧未来的发展注入新的生机与活力。

|

川剧《梦回东坡》

综上所述,四川省川剧院以戏出人,坚持以剧目实践带动人才培养、以人才建设反哺精品创作的理念,在剧目实践中锻炼队伍,积极促进川剧艺术的活态传承,注重戏曲师承教育,名师高徒同台,使川剧传承资源得到最有效发挥,着力为四川省川剧院的高质量发展奠定了牢固的人才基础。

|

四川省川剧院

四川省川剧院成立于1960年,始终坚持百花齐放、百家争鸣,坚持以人民为中心的创作导向,坚持创造性转化、创新性发展,培育和弘扬社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,弘扬民族精神和时代精神。成立至今,创作演出传统及现代优秀剧目200余部,其中《变脸》《易胆大》《巴山秀才》《草鞋县令》斩获无数国家级奖项。剧院共有7人荣获中国戏剧梅花奖,29人次获中国文化艺术政府奖-文华奖、24人次获中国戏剧优秀表演奖,4人获上海白玉兰戏剧表演艺术奖。现有国家级非遗传承人1人,省级非遗传承人5人。

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号