作者:刘勋

|

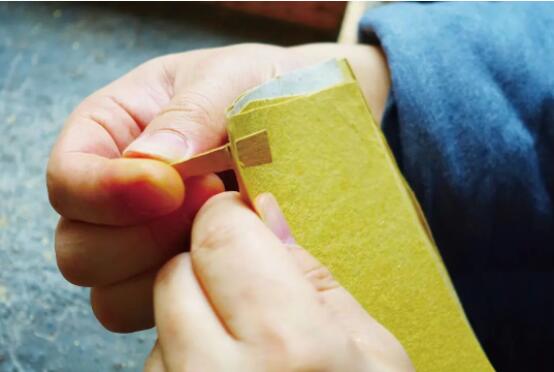

邱粟杨精心制作盔帽。

初夏,四川省川剧院剧场,一场折子戏正在上演。舞台一侧,一名年轻小伙正忙着帮演员整理头饰。

小伙名叫邱粟杨,90后,德阳市旌阳区孝泉人,是省川剧院头帽管理员,主要负责头帽的日常管理、维修,以及协助演员进行角色装扮。邱粟杨还有另一个身份:川剧传统盔帽制作技艺德阳市级传承人。

从2014年入行至今,邱粟杨复原了上百顶川剧盔帽,这门有着两百多年历史的传统技艺在他的手中焕发出新的生命力。

今年4月,德阳市旌阳区川剧传统盔帽制作技艺入选四川省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

从小耳濡目染

寻到的老物件都是“宝贝”

中华戏曲中的盔帽也称盔头,是中国传统戏曲人物所戴各种冠帽的统称。川剧传统盔帽造型以明代帽式为蓝本,结合唐宋制式,经过清代和民国的继承与发展,以戏曲艺术特有的程式化、可舞化、符号化、装饰化服务于中国戏曲衣箱。

|

川剧传统盔帽万卷书。

邱粟杨与川剧传统盔帽结缘,要从爷爷邱忠清说起。

上世纪五十年代,川剧的黄金时期。邱忠清萌生了学习川剧盔帽制作的想法,后经人介绍,到成都一家名叫“德隆号”的川剧行头铺,拜老板赵德隆为师。到了上世纪八九十年代,川剧渐渐衰落,邱忠清的这门手艺便再无用武之地,这也成为他心中的一件憾事。

而令邱忠清意想不到的是,因为从小耳濡目染,孙子邱粟杨的心中已悄悄播下了川剧艺术的种子。

邱粟杨在重庆大学读书期间,加入了学校幽兰戏曲社,对川剧艺术的喜爱与日俱增。见此情形,邱忠清便想到了把川剧传统盔帽制作技艺传授给邱粟杨,祖孙二人“一拍即合”。

|

组装完成的造型。

2014年,邱粟杨正式开始接触这门古老的技艺。除了跟着爷爷学习,邱粟杨还到处寻访戏剧头帽制作艺人,向他们“取经”。那时,他从各地搜罗了不少盔帽样稿和实物,这些老物件都是他的“宝贝”。他用小时候拆玩具的“笨办法”制作盔帽,就是把这些老物件一一拆解,再重新组装起来。

“做帽子是一件很快乐的事,但刚开始接触川剧盔帽知之甚少,感觉有些无从下手。”邱粟杨做第一顶川剧盔帽“金踏镫”时,从前期材料准备,到资料查阅、学艺,再到模板制作、图案设计、造型推敲、尺寸反复修正,最后成型,花了两年多时间。

研究生毕业

却一心只想做帽子

从清乾隆三十七年(1772年)至今,川剧传统盔帽制作技艺已有两百多年的历史。但这项工艺从上世纪六十年代起就出现了传承危机,进入21世纪,川剧传统盔帽基本上处于濒临“消失”的状态。

邱粟杨曾拜访成都一位川剧传统盔帽制作名师,但这位老师却给他泼了一盆冷水:“你学这个做什么?没啥用,不挣钱。”

但这盆冷水并没有浇熄邱粟杨的梦想。2016年,邱粟杨考取重庆大学艺术学院研究生,在研一时就将盔帽作为自己的研究方向,“没有人做这个事,我就来做。”其间,他参与教育部“重庆大学川剧艺术实践基地”项目,并积极组织策划川剧艺术展,致力于川剧传统盔帽艺术研究,继续学习川剧传统盔帽制作工艺,在研究生期间就恢复制作川剧传统盔帽5顶。研究生毕业论文,邱粟杨洋洋洒洒写了整整8万字。

|

川剧传统盔帽金幞头。 天浩 摄

2019年研究生毕业后,本可以有更好的选择,从事薪资更高的工作,但邱粟杨都放弃了。他带着自己制作的盔帽,到省川剧院毛遂自荐,并成功入职,成为一名头帽管理员,一边工作,一边继续做着自己喜欢的帽子。

邱粟杨介绍,川剧传统盔帽旧有“七十二顶半”之称,通过盔帽主体件与不同配件之间的组合,可以形成众多的川剧角色穿戴。“七十二顶半”不是固定数量的含义,而是泛指多样性,可以通过几十顶川剧帽子,幻化出一千多种川剧角色的帽子穿戴。盔帽主要分为文堂、武堂;文堂又分忠纱、圆纱、状元头、相刁等;武堂又分帅盔、二郎叉、全插、霸王盔等;而“半顶”特指川剧中老旦戴的羊角帽,这种羊角帽只用来束头发,只有后块,没有前块,所以是“七十二顶半”中的那“半顶”。

|

装订纸板。

“看起来光彩夺目,其实盔帽的主要材料就是纸板和铁丝,要经过裱纸、绘图、雕版、加纱、盘丝、组装、胶漆等20多道工序,制作工具大大小小也需用到近20种。除了制作,还要进行打板,按照1:1的比例,原封不动地将盔帽图案画下来。”邱粟杨说,制作川剧传统盔帽,用时少则半个月,工艺复杂的要一两个月。

|

烫粘图板。

“时间成本高,人工成本高,精心做出的帽子却无人问津,种种因素下,做川剧盔帽的人越来越少。”邱粟杨言语中流露出些许无奈,“但正因为人少,我更要坚持下去,不能让老祖宗留下的东西就这么失传了。”

从“守艺”到“创艺”

用双手创造更多可能

成都双流,“醉正川艺术工作室”。两间不大的屋子里,摆满了各种川剧盔帽、道具。邱粟杨正埋头伏案,复原一顶上世纪八十年代的川剧传统盔帽。

“这些年我搜集了很多这样的‘古董’帽子,年代最久远是清代的,我准备将它们一一复原。”邱粟杨如数家珍。

善于钻研的邱粟杨发现,川剧盔帽工艺复杂优美,有别于京剧等其他剧种的造型,从装扮、纹样、图案等来说都有鲜明的特色,“比如京剧盔帽比川剧盔帽要矮一些,在装饰上,京剧盔帽通过点翠(点绸)来表现,而川剧盔帽主要靠沥粉工艺来堆塑,色彩上大金大银,显得更立体,更厚重。”邱粟杨说,川剧盔帽结构十分精巧,他复原制作的川剧盔帽,各个部件都可以随意拆装。

|

创新设计可拆卸凤冠。

在复原盔帽时,邱粟杨结合所学和其他剧种盔帽的优点进行改良和优化,让它与舞台更加契合,“无论怎么改,传统文化的精髓不能改,川味不能变。”邱粟杨复原制作的川剧盔帽金帅盔、金全插、金幞头、万卷书等,以及川剧传统砌末(道具)掌扇、羽扇、宫灯提炉等,受到了川内多地及重庆、北京、上海等地专业戏曲院团和川剧演员的青睐,亦收获了业内专家和艺术家的赞许。

在传承中创新,邱粟杨的步子迈得越来越大。

|

创新设计女帅盔。

基于川剧传统盔帽深厚的文化底蕴和丰富的传统艺术元素,邱粟杨创造性开发川剧传统盔帽文创产品。“运用川剧传统盔帽制作工艺,提取盔帽造型元素,制作新的、更符合现代生活的极具特色性、地域性、文化性的文化产品,让传统艺术与时代接轨,走入百姓生活。”邱粟杨介绍,目前已开发文创产品20余件/套,包括《蜀色-戏·茶器》、川剧吞口元素系列文创产品,川剧人物挂饰、特色车挂、冰箱贴等,并在近几年的四川特色旅游商品大赛中屡获奖项。

“2015年成立这间工作室的初衷是普及推广川剧传统文化,我也一直在为之努力。”邱粟杨说,只要肯干,就能用这双手创造更多的可能。

继续保持热爱

要让这门技艺传承下去

今年4月下旬至5月中旬,2023年四川省首届川剧汇演在成都举行,展示振兴川剧的丰硕成果。省川剧院的《草鞋县令》《龙凤呈祥》等剧目精彩亮相,“光《龙凤呈祥》就用了10多顶我制作的盔帽,在这样的大舞台上展示,可以让更多人看到。”邱粟杨说。

|

川剧名家穿戴邱粟杨制作的盔帽。

作为川剧传统盔帽制作技艺的传承人,邱粟杨最大的愿望就是让这门技艺传承下去。于是,建微信公众号,参加演出、展览、展示、讲座,各种考察学习……邱粟杨给自己“安排”了很多工作,“还是有效果的,已经有越来越多的人关注到川剧盔帽,有不少都是年轻人。”邱粟杨告诉记者,现在剧院的同事彭卫平、徐峰等跟着自己在学,他们已经能简单制作部分川剧传统盔帽。

邱粟杨还有更大的梦想。

他正着手准备出版川剧传统盔帽的相关书籍,把具有川剧特色的盔帽造型、结构、图案、文化内涵等进行系统梳理和总结。未来,还计划推出川剧传统舞台美术展全国巡展、川剧盔帽艺术展等。“我有一个愿望,那就是建立中华戏帽博物馆,真正把这门古老的技艺留下来,传下去,让更多人感受到非遗的活力与生命力,所以我现在要加紧复原更多的盔帽。”邱粟杨满怀憧憬。

|

邱粟杨应邀向美国留学生推广川剧盔帽艺术。

由于长时间制作盔帽,邱粟杨的双手留下了不少伤疤和老茧,“做喜欢的事,值得。”邱粟杨说,非物质文化遗产是历史文化的“活化石”,是民族记忆的一部分。川剧传统盔帽有很高的艺术性、历史性、文化性,且能很好地代表四川地方特色文化,自己有责任把这门技艺传承下去。

在讲述自己与川剧传统盔帽的故事时,邱粟杨的眼里闪着光。他说读大学时一位老师曾讲过一句话“看历史有多深,看未来有多远”,这句话一直激励着他坚定前行——

保持热爱,奔赴山海,前路漫漫亦灿烂。

(图片除署名外由受访者提供)

来源:德阳日报

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号