作者:陈玮

成都有着悠久的戏曲历史,对许多老成都人来说,看戏是生活中的一部分。在过去的成都,川剧、京剧、扬琴、评书、相书、清音、金钱板等都很流行。在众多老成都人喜爱的戏曲形式中,川剧无疑是蜀地文化的一大特色。川剧始称“川戏”,清末时,其在本地车灯戏的基础上,吸收融汇外来戏曲在剧目和演唱方面的不同元素,逐渐形成了独特的风格,后更名为“川剧”。

|

明末清初,由于各地移民入川、各地会馆先后建立,多种南北声腔剧种也相继流播于四川各地。高、昆、胡、弹、灯五种声腔,最初是单独在四川各地演出。后来,由于艺人的流动,大家同台表演,吸收了四川本地语言的特点,逐步形成了共同的风格。清代末期,就出现了兼收并蓄、五腔共和的“川戏”,后更名“川剧”。此时的成都也开始新建起一批较为正规的剧场(当时叫“茶园”或“戏园”),去戏园听川剧也成了成都老百姓主要的娱乐活动。

可园

成都人吴碧澄在今天的忠烈祠北街兴建的可园是近代成都第一家真正意义上的戏园。据麻江周询《芙蓉话旧录》记载,可园又名咏霓茶舍。

光绪三十二年(1906年),吴碧澄组织剧团“文化班”,将私人花园——可园重加整修,改为川戏戏园,售票卖座,并且在园内开设了餐馆。据《成都通览》记载,当时寓居成都的欧美外籍人士也常来此园游憩。

悦来茶园

1908年建成的悦来茶园(今锦江剧院的前身),在二十世纪三四十年代成为了成都规模最大、人气最旺的戏园之一,距今已有一百多年的历史。

|

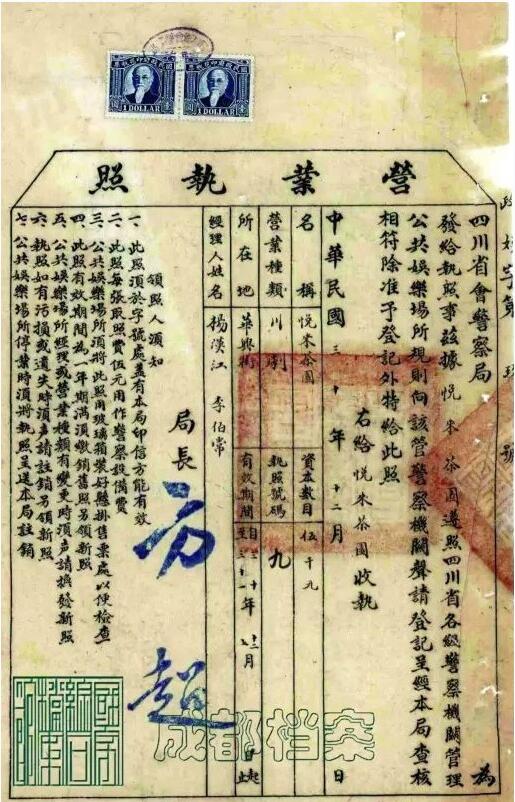

1941年12月四川省会警察局给悦来茶园(戏园)颁发的《营业执照》(成都市档案馆 藏)

“悦来”取自《论语·子路》“近者悦,远者来”之意,期待远近的观众和茶客都来光顾。从建成起,就由当时著名的川剧班社“三庆会”在此驻场演出。杨素兰、康芷林、肖楷成、唐广体等著名艺人在此演出了大批精彩剧目。那时的悦来茶园不但是清末四川戏曲改良的大本营,也是社会公认的“川剧窝子”。

|

现在的锦江剧场就建在悦来茶园的旧址,距闹市区春熙路咫尺却保持着古朴与宁静。在这里,川剧仍在上演,人们入园品茗看戏,十元一杯茶、一个座,成都味儿十足。

|

春熙大舞台

春熙大舞台大致位于今天春熙路孙中山铜像的背后,初建于1929年,是当时成都最大的三层楼戏园。1936年,京剧四大名旦之一的程砚秋曾在此登台献艺。

|

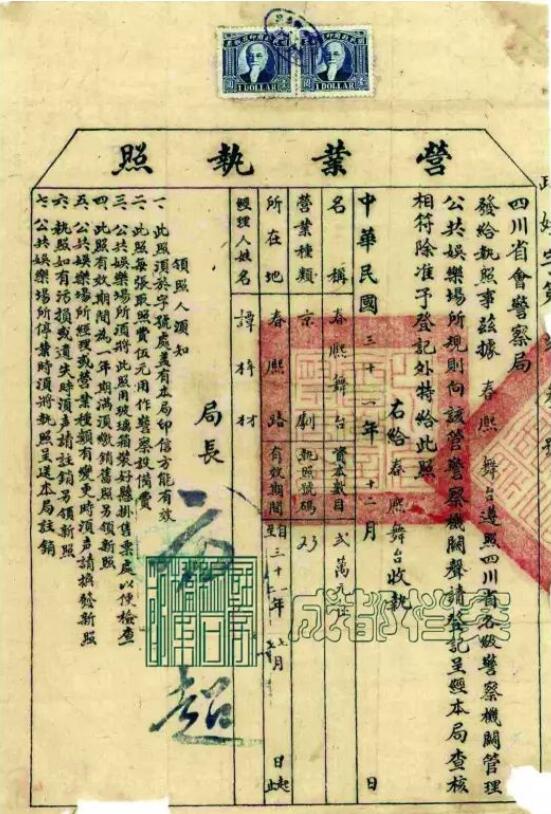

1942年7月四川省会警察局给春熙舞台戏园颁发的《营业执照》(成都市档案馆 藏)

|

在春熙路漫步,细心的游人会注意到地面上镶嵌的铜铸浮雕,内容是春熙路老字号掠影,其中有一块浮雕展示的便是春熙大舞台。春熙大舞台是成都最早的京剧剧场,程砚秋、刘荣升等众多京剧名家都曾来过这里,可以称得上是明星荟萃,值得一提的是,1929年剧场建成后,开幕头三天唱主角的是来自汉口的“蒋家班”,“打炮戏”则特意邀来100余位海派名家名角同台献艺,可谓一大盛事。

来源:成都市档案馆

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号