|

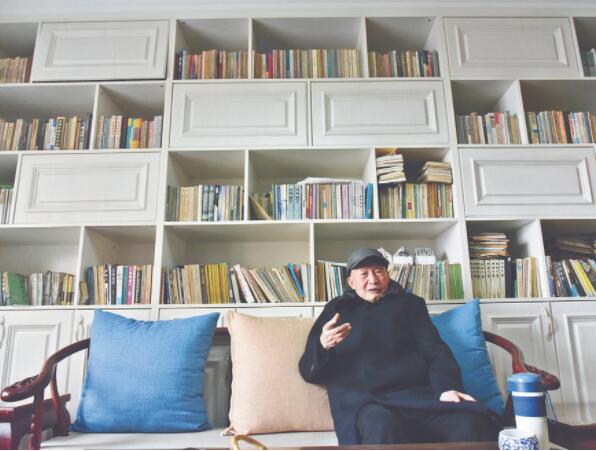

周朗家中的“书墙”

|

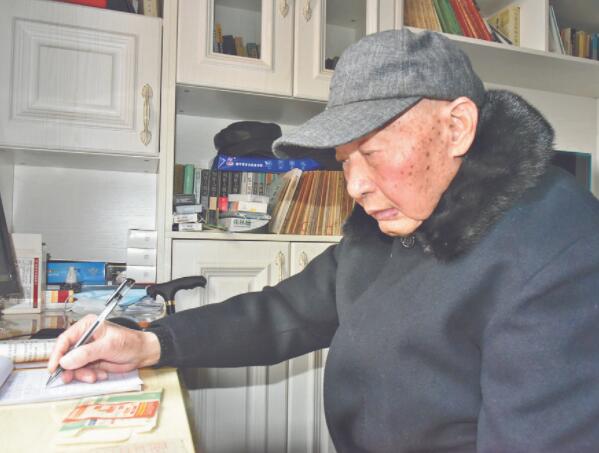

87岁高龄的周朗仍坚持川剧创作

|

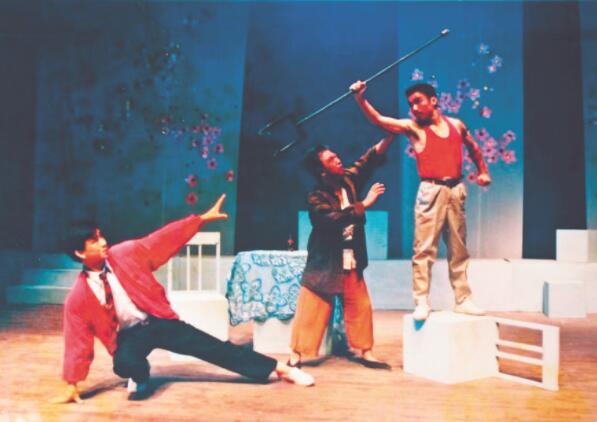

川剧《杏花二月天》剧照

|

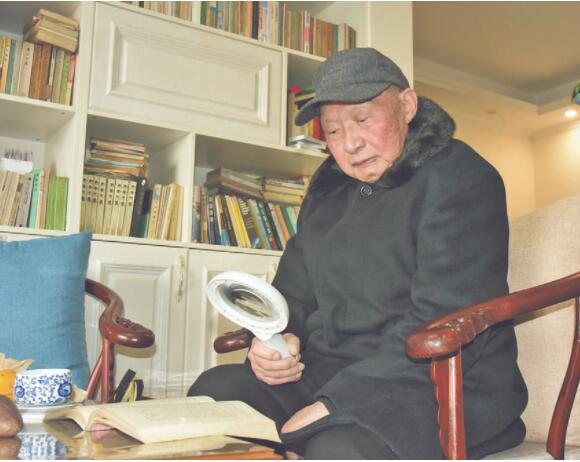

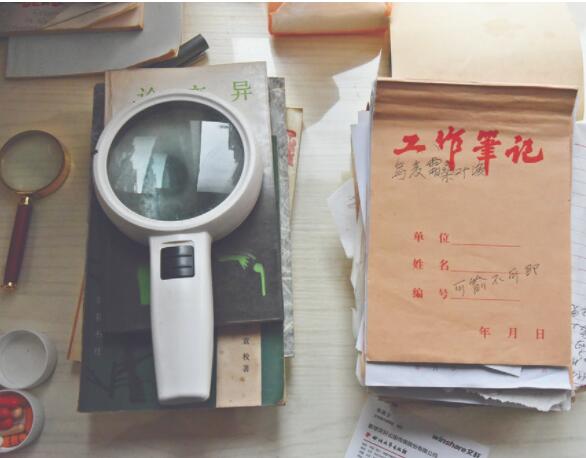

周朗借助放大镜阅读

|

周朗的创作笔记

内江日报全媒体记者 龙朝阳 文/图

一杯清茶,一个放大镜,一本书,这是内江知名戏剧编剧周朗的清晨日常,也是他坚持多年的看书习惯。

周朗曾创作出《杏花二月天》《风雨扬州路》等二十余部戏曲剧本,对资阳河川剧艺术发展作出了重要贡献。如今,87岁的他仍笔耕不辍,准备再出新作,为内江川剧艺术发展再建新功。

A

“理工男”变身“大作家”

用诗歌填补了一段痛苦的时光

诗人、作家、剧作家……人们提到周朗,总是与文学、文艺分不开,参加工作以来,他也一直在与文字打交道。但许多人不知道的是,学生时代的周朗,却是一名怀揣着制造原子弹梦想的理科生。

“走上文学道路虽是偶然,也离不开自己敢于做梦的胆量。”近日,记者到周朗家中,听他讲述自己的文学之路。

1936年,周朗出生于自贡市荣县一个军人家庭,受父亲影响,他幼年时就怀揣着报国梦想,想为国出力。周朗上学时,正值第二次世界大战结束不久,他对数理化十分痴迷,勤奋学习,从小学到高中一路跳级,成绩一直名列前茅,1953年考入南开大学物理系,他期待着有朝一日能研究制造原子弹。

然而,天不遂人愿。大三那年,周朗突患肋膜炎,高烧不止,被迫辍学,从天津回到自贡,借居在姐姐家养病。

说到此处,周朗用手推了推面前一本半打开的图书,免得书被桌上的茶水浸湿。这个动作自他幼时便养成了,在他的童年时代,书本十分难得,非常珍贵。

由于父亲不识字,周朗幼年时,难得接触到书籍,好在其大姐是当时四川大学语文系的学生,订了许多报刊,并教授他学习古典诗词。在大姐的熏陶下,周朗读高中时便开始写新诗。养病期间,周朗百无聊赖,只好用读书、写诗来消磨时光。当时,他选了几首诗歌投稿到《文艺学习》刊物,被成功发表,这给了他莫大的鼓励,从此便一发不可收拾。

在那个年代,周朗仅靠稿费就能养活自己。后来他告别大姐,回到荣县老家,一边学习,一边专心写作,从诗歌写到小说、散文、曲艺等,用阿火、佳桑等笔名在《红岩》《西南文艺》《四川文艺》《内江日报》等平台发表了多件作品,不少作品被收入各种选本,为他后来成长为一名剧作家奠定了深厚基础。

B

“小戏迷”长成“名编剧”

扎根人民创作出诸多优秀作品

周朗从小爱看戏,尤爱川剧。作为一个扒着土台子上看百戏长大的孩子,周朗对川剧感兴趣、有心得,在长年的戏曲作品创作中,不仅总结了不少经验,也拥有了不小的名气。

1964年,全国禁演帝王将相、才子佳人的传统戏,各剧团急需编写现代川剧的编剧,朋友魏明伦把周朗推荐到当时的隆昌县川剧团任编剧。

到剧团后,周朗很快接到第一个任务,与剧团另外三名编剧一起到农村体验生活,然后每人完成一部剧本。周朗随即下乡,与农民同吃同住、干活、交流,不断搜集素材。周朗认为写农村,就绕不开水、肥、土、种,于是他以两个生产队在比学赶帮超运动中修水渠的事迹为主要内容,写出了剧本《携手并进》。

该剧由隆昌县川剧团排演,后参加宜宾地区会演获一等奖,并成为剧团的保留剧目,后又由宜宾地区青年川剧团排演,备选1955年西南地区现代戏会演。

《携手并进》大获成功,让周朗更加深刻地认识到深入群众、扎根生活才是创作的根本。那时的剧团,要靠演出卖票生存,就需要源源不断的新剧,周朗不仅自己创作,还在其他地区广泛征集剧本,为剧团的发展作出了重要贡献。

1981年,周朗被调到当时的内江市文化局戏剧创作研究室工作。第二年,包产到户的改革就如火如荼地在广大农村推行开来,农民生活蒸蒸日上。周朗有感而发,创作了剧本《杏花二月天》。

“当时川剧最爱写大团圆,而我偏偏要写分家。”长时间的访谈,让年近九旬的周朗已有些疲惫,但谈到戏剧创作,他依旧兴致盎然,滔滔不绝地分享起了创作经验。

多年的戏剧创作,让周朗明白了情节、人物的重要性。在《杏花二月天》中,他打破创作习惯,用一个1女4儿的农村家庭闹分家的故事,来反衬改革开放对农民生产、生活的重大影响,体现农民生活水平和精神面貌的深刻变化。该剧经内江市川剧团排演,一举获得了四川省精神文明建设“五个一工程”奖,并在四川省振兴川剧会演中获剧本、导演、演员、舞美、组织等五个优秀奖,创下了内江市川剧团历史之最。

此后,周朗又接连创作了小品《土地搬家》,在《四川戏剧》(1992年6期)发表,后由内江市川剧团排演,参加四川省小品调演获剧本奖,1994年获当时文化部桃李杯优秀剧目奖;1994年,小品《打渔》由内江市川剧团排演,参加四川省小品调演获优秀剧本奖;小品《黄金宴》《打倒杜康》在内江市1994、1995年度的戏剧小品征文中获奖。

C

“老书虫”愿做“新学者”

为内江文艺事业再建新功

周朗爱看书,家里8000余册藏书几乎全部被他翻了个遍。今年前,周朗一直居住在原内江市文化局的职工宿舍,房屋老旧、没有电梯,新房买了多年被闲置,他不愿意搬走,原因就是舍不得家里的藏书。一直到春节前,周朗生病住院,才无奈搬了家。搬家时,周朗的儿子找了两辆车将书全部搬到了新家,这才免了父亲的埋怨。

除了看书,周朗还有一个爱好就是在电视、电脑上观看川剧名家的表演。在周朗看来,剧作者要深入生活、深入群众,同时还需经过舞台的磨砺,才能创作出好的剧本。

记者注意到,在周朗的书桌最左边,是大大小小的药瓶,药瓶旁摆放着不同尺寸的放大镜,旁边的笔记本上记着他看书、看戏时的感悟,电脑桌面上仅有的文件也是戏剧剧本。为了让自己的手指保持灵活,他还专门买了两个文玩核桃,平日里加强锻炼。

周朗表示,虽然现在已经87岁,但身体还算硬朗,对戏剧始终放不下。最近,他打算将自己早年创作的剧本《汗血马》修改重新排演,并出版自己的剧作集,供后人阅读、参考。

周朗认为,如今在国家复兴传统文化的大潮中,川剧又迎来了发展的春天,在如此好的条件下,剧作者们更应该加强学习、认真创作,把握时代脉搏,贴近人民生活,用好新技术、新手段,用接地气的作品展现新时代人民的美好生活。

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号