作者:彭方均

新学期开学已经有些时间了,泸州市梓橦路学校的戏曲班也迎来了新一批学员。让教师刘蕊霞欣慰的是,一出《战友情》,让更多泸州人感受到了川剧之美,如今也有更多的孩子愿意学习川剧了。

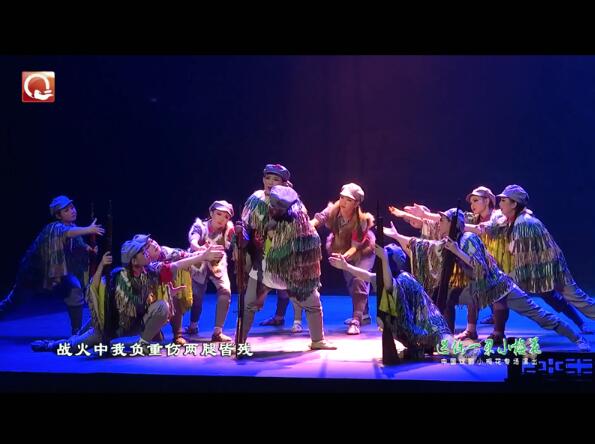

今年暑假,由刘蕊霞任总导演的原创现代川剧《战友情》,在第26届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动评选中荣获“小梅花集体节目”奖。这是泸州市摘获的第一朵全国“小梅花”,《战友情》也是四川省26年来唯一受邀参加全国小梅花戏剧展演的节目。

台上一分钟,台下十年功。12名小学生的组合凭借怎样的表演打动了专家级评委?现代川剧《战友情》背后又有怎样的故事?近日,记者走近《战友情》团队,探寻泸州首朵全国“小梅花”背后的故事。

|

12名小学生“惊艳”国家级梨园舞台

宾馆里,结束了一整天的走台、彩排、带妆彩排后,11岁的仲小朵回到房间。洗完澡出来时,刘蕊霞清楚地看到她膝盖上的淤青。

“小朵,膝盖上的淤青还没散啊?”刘老师有些心疼地问。“没事的,天天训练,新伤旧伤我都分不清了。习惯了,不痛!不会影响明天比赛的,刘老师放心。”懂事的仲小朵赶紧跟老师解释。

这是2022年8月11日晚,在安徽安庆参加第26届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”展演前的一幕。在第二天的展演中,仲小朵等12名小学生表演的川剧《战友情》荣获“小梅花集体节目”奖。

看得见的伤痕在身上,看不见的付出在背后。

2021年3月,泸州市梓橦路学校接到上级安排,希望能“拿出”一个节目代表江阳区参加2021年泸州市乃至四川省中小学生艺术节。学校专门成立策划组,小学部德育处副主任、音乐教师刘蕊霞担任节目总导演。

策划组很快敲定用川剧《战友情》这个剧目,通过川剧“老背少”的技巧,展现红军长征途中的感人故事,12名参演女生均来自学校“泸州河”川剧戏剧班。

很快,刘蕊霞发现,要排一个专业的川剧剧目,孩子们还是有差距的,毕竟她们基本功还不扎实,唱腔还不专业,更不要说下腰、踢腿、劈叉这些有难度的动作。“只能从最基础的步骤开始练,利用午休排练,让她们在不耽误学习的情况下自己加练。整整一年多时间,孩子们没有放弃。”

“梅花”香自苦寒来,历经风雨见彩虹。从2021年3月接到任务,到2022年8月登上国家级舞台,《战友情》剧目一路过关斩将,获得了四川省第十届中小学艺术展演活动一等奖、2021年中小学生校园舞台剧展评活动二等奖等众多奖项,也在更多舞台留下了“泸州河”川剧的印记。

|

川剧老艺术家挂帅“操刀”创作剧目

刘蕊霞出生在川剧世家,父亲刘顺斌是“泸州河”川剧艺术的传人,曾是泸州市川剧团业务团长,国家二级演奏员,也是泸州川剧界有名的琴师;母亲郭奇兰是川剧演员。刘蕊霞姐妹三人从小听着川剧长大,深受川剧艺术的影响。如今二妹刘蕊梅是国家二级演员,仍活跃在川剧舞台,也是泸州市梓橦路学校外聘的戏剧班专业教师;三妹刘蕊燕在泸州市非遗所负责演员造型、舞美工作。

“父亲在市川剧团工作了50多年,写了不少精品川剧曲目,也曾创作过革命题材作品。不少川剧老师到家里来,他也只是拿出来给他们看看,连拍照拿走都不得行。”刘蕊霞说,没有人请得动父亲再搞创作,因为他的原则是:特别的作品要给特别的人。

说起这次创作《战友情》剧本,刘蕊霞三姐妹可是磨破了嘴皮。“再为娃娃们创作一回,让川剧艺术像颗种子,落地生根在孩子们心里。”刘蕊霞的话,最终激起了父亲挂帅“操刀”的热情。

剧本确定了,用什么形式表现呢?刘蕊梅提到,自己是泸州市川剧团的演员,多年前主演的老戏《哑女告状》中有“老背少”的技巧。“对!这个技巧是亮点,非常契合孩子的年龄特点,就用这个技巧,老红军背小红军。”

接下来,无数次的确立、推翻、争论,作品终于出炉。刘蕊霞担任《战友情》总导演,二妹刘蕊梅全程进行戏剧排练,三妹刘蕊燕负责唱腔、舞美等工作。

原创川剧作品《战友情》讲述的是长征途中一支红军队伍在雪山赶路时,其中一名小战士双腿受伤,老班长不顾自己的伤情,坚持背着行动不便的伤员前行,最后爬过雪山,历经艰险,成功与大部队会合的故事。

|

川剧世家齐出动“督战”排练一年多

非专业的12名小学生,在8分钟之内演绎《战友情》是相当困难的。就拿“老背少”的技巧来说,这是全戏的重点,也是亮点,更是难点。

刘蕊梅介绍,老班长的头和受伤小红军的腿均为特制的道具,需要演员在表演的同时进行控制,做出相应动作,让两个角色相互交流,而这一系列的表演都由女演员仲小朵一人完成。这对一个非专业的小学生来说,难度极大。

为了让仲小朵掌握“老背少”技巧,刘蕊梅全程参与排练,最终赢得了专家的认可。

除了二妹刘蕊梅外,三妹刘蕊燕也坚守“岗位”。最让孩子们和参与排练的老师们感动的是,《战友情》的每一次重要彩排,刘顺斌都会亲临现场,甚至忍不住上台为孩子们示范和纠正。

参与演出的仲小朵在作文里这样写道:“我的左手和身体是女战士的,右手和腿是老班长的,两个人还要对戏。背着十几斤的道具演非常累,感觉把我活生生地撕成了两半,我深刻体会到了当年红军的艰辛,我会更加努力学习,不辜负前辈们的付出。”

近年来,泸州市通过开展“百戏工程”复排一批折子戏,持续推进戏剧进校园、进社区、进乡村等,多形式推广“泸州河”川剧艺术,保护和传承泸州市优秀传统文化。一大批像《战友情》《赤水河畔》《乌蒙山脊梁》《报恩记》这样的现代川剧,也在传承与创新中,将“泸州河”川剧发扬光大。

来源:川江都市报

作者单位:泸州日报社

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号