王淼

|

9月15日晚,在第十三届中国艺术节闭幕式上,由四川艺术职业学院、四川省川剧院、陈智林川剧技能大师工作室、中共什邡市委、什邡市人民政府出品,四川艺术职业学院与四川省川剧院联合提升打造的大型原创川剧《草鞋县令》获得第十七届“文华大奖”。这也是文艺川军时隔15年,再获由中国文化和旅游部设立的国家舞台艺术的最高政府奖。

该剧以清代嘉庆年间六十岁出山的江西临川人、四川什邡县令纪大奎为原型,以治水事件为核心,描写了一位勤政爱民、廉洁奉公的士大夫形象,该剧力求保留川剧的特点,强调戏曲手法和程式的运用,不失为一部在创新中传承的剧目。

该剧的核心场次在“盟誓”“行贿”“夜探”三场,不仅是该剧的高潮和转折点,更是该剧的亮点和戏眼。本文拟就戏曲文学和舞台表达的结合上讨论《草鞋县令》的艺术特色。

一、戏曲文学的“通俗化”

“振兴川剧”为新时期戏曲发展尤其是川剧传承创新提供了行之有效的路径,自上世纪70年代末以来,川剧在编导演和剧目生产两个维度取得了突出而显著的成绩,涌现了以魏明伦、徐棻、谭愫、隆学义为代表的剧作家、以谢平安、任庭芳为代表的优秀戏曲导演、以刘芸、沈铁梅、陈智林、田曼莎、李莎、陈巧茹为代表的著名演员,同时为中国剧坛贡献出了《巴山秀才》《易胆大》《变脸》《金子》《欲海狂潮》《四姑娘》《夕照祁山》《中国公主杜兰朵》《潘金莲》《田姐与庄周》《山杠爷》《死水微澜》《都督夫人董竹君》《马前泼水》《目连之母》等一大批优秀剧目。

可以说,40年来川剧振兴本质上是川剧戏曲文学的振兴,如果没有上述一大批优秀剧目的支撑,优秀演员的成长成才是无法想象的。放眼40年来全国剧坛,戏曲的兴衰始终伴随着戏曲文学的兴盛和退场,川剧的兴衰演变实则是中国戏曲40年发展的缩影。

《草鞋县令》注重戏曲文学通俗化的表达,兼顾了文学性和戏剧性的特点。剧本历来有两个极端,一类是专供阅读的案头剧本,另一类是专供演出用的江湖本,前者注重文学性和思想性,忽略了舞台演出的需求;后者完全出于演出的需求,力求剧场效果的最大化,忽视了戏剧思想性的要求。李渔的剧作多以娱乐为目的,因而多被斥为格调不高;但明代后期大量传奇作品辞藻华丽、语言典雅是导致传奇进入衰落的主要原因。

该剧唱词文白夹杂、道白明白晓畅。剧作中并没有大量使用俗语和俚语,而以口头用语和书面用语为主,既无诘屈聱牙的遗憾,又无低俗污眼的嫌疑。尤其是描写高景关山民采茶的一段戏,在写景抒情上颇有意境。再如纪大奎与吴首领盟誓的一段戏,“若违此誓,断如此箭”,吴首领为了山民日后能够脱籍为民不惜杀身成仁,令人感慨。“夜探”一场,纪大奎和家人雍奴为了找寻治水的良方不惜夜半探山,这场戏与《杨门女将》的“探谷”一场有异曲同工之妙。

这个故事据说已经酝酿了数十年,在上世纪80年代的时候,就有剧作家就已经进行创作,但始终未能搬上舞台。成都市川剧院编剧杨椽与什邡缘分匪浅,在这种力量的感召下,“旧事重提”创作了这部剧。他挖掘了纪大奎这位数百年前不惜年迈由江西临川到四川什邡造福乡里的清廉官员,不仅看到为官者的操守和底线,更看到士大夫“国家兴亡匹夫有责”、以天下苍生的幸福为己任的人物形象。近年来,舞台上的清官形象不乏其人,如赵抃、苏轼等等,但纪大奎是独一份,他即使被罢官反省期间仍不惜夜探高景关,他有清官的嫉恶如仇刚正不阿,也有士大夫的圆滑。

明末清初著名戏曲理论家李渔指出戏曲创作的原则“立主脑密针线减头绪戒讽刺脱窠臼”,亚里士多德也特别注重情节的选择。需要指出的是剧情和情节是两个不同的概念,剧情是整个剧的走向和内容,而情节是出现在舞台上的重要的故事情节。因而,在故事内容选定之后,情节的选择至关重要,哪些情节需要重点描写、哪些情节属于过场戏和陪衬,皆在编剧的锦心妙手。

当下的剧作往往千头万绪不知从何说起,剧本长篇大论,支线频出,观众看得云山雾罩,不知所云。如果审视古典戏曲多为单线、双线,即使是古典小说也是“话分两头”“各表一枝”。舞台时长有限,容量更有限,如何在两个小时左右的时长里讲清楚一件故事并不容易。以《巴山秀才》《变脸》《曹操与杨修》为例,更能看出这种情节选择的重要性。《巴山秀才》改编自真实故事,秀才孟登科在整个故事中不断转变,最终成为一个合格的“士大夫”但是却以生命为代价。《曹操与杨修》始终围绕曹、杨二人的心理、行动来描写,曹操爱才惜才却疑心过重,杨修不懂个中情由,最终造成了二人的人生悲剧。该剧围绕纪大奎为山民兴修水利事件而展开,几乎没有其他支线,使得剧情紧凑,即便是关系不大的“行贿”一场也并不显得过于出戏。

纪大奎的人物形象是士大夫的典型之一,他们饱读诗书,以知识分子自立,时而刚愎自用,时而圆滑成熟,时而刚正不阿,纪大奎、杨承祖实际上都是他们的代言人,只有如此,才显得人物的丰富和多元。不得不提的是以吴首领为代表的山民,如果说开头的下跪喊冤过于卑微,那么吴首领盟誓自杀、乞儿悔恨的自尽颇见其反抗精神,这在古今剧坛并不多见。能够与官府做对、能够以死抗争,足见编剧的用心良苦。

|

二、从三场戏看“再戏曲化”

所谓“再戏曲化”即侧重于用戏曲的手法、审美、程式来解决戏曲的问题,注重戏曲特质的现代表达和创新运用,试图促进戏曲现代化的转变,最终完成“现代戏曲”的使命。

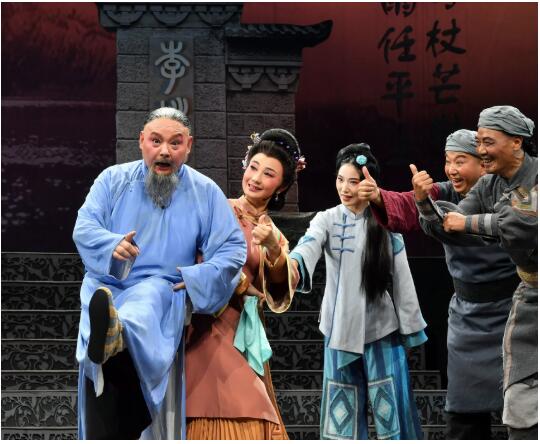

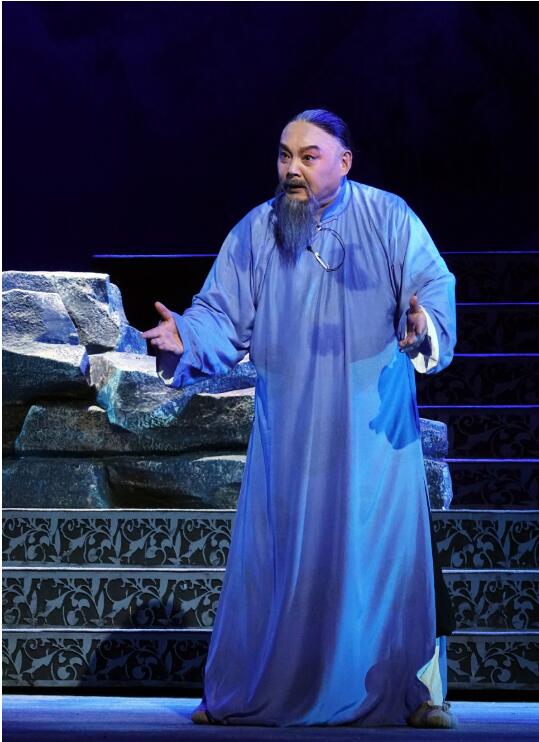

“盟誓”这场戏描写的是纪大奎为解决高景关灾民的饥荒提出“以茶换粮”的政策,不料县丞杨承祖乘机埋下伏兵,暗放冷箭,导致吴首领受重伤,眼看要激起民变,纪大奎与吴首领折箭为盟,发誓许诺要上奏朝廷为五千罪民脱罪,吴首领因拔箭不治而亡。这场戏巧妙的利用了县丞的介入导致吴首领的死,营造了全剧的第一个小高潮。纪大奎以老生应工、吴首领以二花脸应工,是传统戏曲里经典的老生、花脸对儿戏,颇有看点。

这里涉及舞蹈与歌舞剧如何处理的问题。王国维认为中国戏曲“以歌舞演故事”(王国维《宋元戏曲史》)、齐如山认为中国戏曲“无动不舞,无声不歌”,都抓住了戏曲区别于西方戏剧的歌舞剧的特征,但是西方戏剧“摹仿人的动作”的主张实际上强调了人的“动”,这也与舞蹈有相通之处。

那么如何在舞台上“载歌载舞”地完成叙事是衡量一出戏的重要标尺。当代戏曲导演张曼君在王国维等前人的基础上提出“新歌舞演故事”的主张,突出歌舞的重要地位,使程式(化)居于其次。本文无意讨论脚色制、程式化、歌舞化的轻重,而想要阐发盟誓一场戏再戏曲化的手法。纪大奎上山之前,山民们有一段采茶的舞蹈,这段表演看似不起眼,但是把握住了戏曲的核心,一方面舒缓的节奏和表演为后面的惨烈和紧张做好烘托衬托,另一方面,看似闲笔的采茶舞不仅点出了山民种茶采茶的不易,更揭示了山民对于茶叶换粮食的无比期待,也呼应了该剧开头灾民不顾生命危险到县衙击鼓喊冤的情节。另一处颇见功力的舞蹈场景是吴首领带领村民试图开山引水前的祭拜。80年代初日本学者田仲一成在考察了港台的戏曲演出之后武断的认为中国戏曲源于巫,尤其是并不属于严格意义上的传统戏曲的傩戏如何归类并没有达成共识。虽然这种观点并不准确,但这场戏的塑造却颇受祭祀的影响。在红色灯光和雾气之中,吴首领率领村民朝着山石祭拜,希望宽恕自己的罪孽。

恐怖、怜悯与净化、教化。在得知茶叶被没收、“误会”纪大奎之后,吴首领怒不可遏,几处扎势和身架雕塑感极强,颇见功力。这种误会的制造来源于杨承祖的渔翁取利,所以没有杨承祖的出现,“戏剧性”也便不复存在。吴首领的中箭将“盟誓”一场戏推向高潮,舞台灯光瞬间改为红色,与本场开头的绿色形成鲜明的对比。传统戏《伐东吴》的“启箭”一场有类似的场景。吴首领为了山民能够脱去罪籍,情愿以牺牲自己为代价与纪大奎盟誓。吴首领拔箭而出,“若有违背,愿如此箭”,说毕将箭一分为二。拔箭、盟誓的场景在戏曲里极为常见,在锣鼓的烘托下,吴首领的杀身取义成仁颇能“动人”。如果按照古希腊亚里士多德的悲剧“净化”理论来看待此处的场景,十分恰当。在亚里士多德看来,悲剧通过引起人的恐惧和怜悯的情感再净化之,使人得到精神和情感上的升华。那么如此来看,吴首领拔箭引起了观众的恐怖之心,而他的壮烈牺牲却引起了观众的怜悯之情,在不知不觉中,完成了净化的过程。如果按照古典戏曲“教化”的功能论来看,似乎亦无不可。所以说,中西戏剧理论在某种程度上是殊途同归的,只是需要具体到舞台演出上来审视。

“剧戏之道,出之贵实,而用之贵虚”(王骥德《曲律》),历史上吴首领率领的山民实为民间宗教“清凉教”的教徒,无论从哪个角度来看皆为异端,但是如此一来,吴首领的山民就成为了彻底的“反派”,使该剧处于无戏可做的局面。所以编剧将高景关的山民改为前朝罪民,并未细究,既设定了山民的罪民身份,又保留了脱罪的可能。当然,如果完全按照史实来写,那么重心恐怕要转移到如何捕获、招抚、解散教徒上来,山民缺水受灾、开山引水的矛盾便居于次位或不复存在,或许如此一来矛盾冲突更为激烈、精彩,但是这种敌我对立的戏剧很难呈现于舞台之上。秦腔《冼夫人》就将目光聚焦于冼夫人带领黎族儿女保家卫国保族的故事上,立场和焦点完全不同。

戏曲的本质是综合艺术,它是以脚色制、程式化、虚拟化、写意化为特点的艺术。“盟誓”一场不仅利用了古典戏曲中的场景安排,更采用了舞蹈、灯光、音乐等多种手段烘托,真正实现了“综合化”“再戏曲化”。

再来看行贿这场戏。这场戏其实与整个剧没有太大的关联,属于的的确确的“支线”,只为了表现的纪大奎的廉洁,但是可贵的是这场戏“戏味”很浓。几位奸商为了巴结纪大奎,不惜各种送礼,或刻书、或送礼、或请纪大奎题字,这个时候出现了纪大奎的一次心理戏,光区的分割和琵琶女的出现都强化了这种心理景象,纪大奎在复杂纠葛中完成了一次人性的考验,他提笔写下了“离微不二”四个大字。古典戏曲常有题字的场景,一般以虚拟化代替,如秦腔《春秋笔》“杀驿”一场,吴承恩替主一死在驿站墙壁上留下的绝命诗,《庚娘传》“杀仇”一场中杀人报仇后的绝命诗等。但该戏借用话剧的手法“以实写实”,虽然失去了想象的空间,但是留下了视觉的冲击。至于哪种表演更好,则有待虚实两种手法的深入讨论。

俗语云,无丑不成戏。况且川丑冠天下,如果川剧没有了丑行,那么也便不能成其为川剧。丑这一脚色源于滑稽戏,如打参军,副末副净皆为丑。丑脚因唱腔少而注重白口和身段,口齿伶俐和活灵活现是对丑脚演员的最佳评价。该戏中的几位丑脚充分调动了川剧灯调唱腔、动作身段、说白等手段,将奸商的奸诈和媚上表现得淋漓尽致。

作者系南京大学文学院博士生,成都市文艺评论家协会副主席

图片由演出方提供