四川观察 孙时雨 唐楚涵(见习)

近日,首批2022年度四川省戏曲名家工作室完成授牌。陈智林、肖德美、崔光丽、刘谊、李伯清、魏明伦、杜建华、陈巧茹、刘露、廖忠荣10位文艺工作者入选。工作室将如何运转,名家们又有哪些创作、传承计划亟待实施?记者专访了入选名家。

|

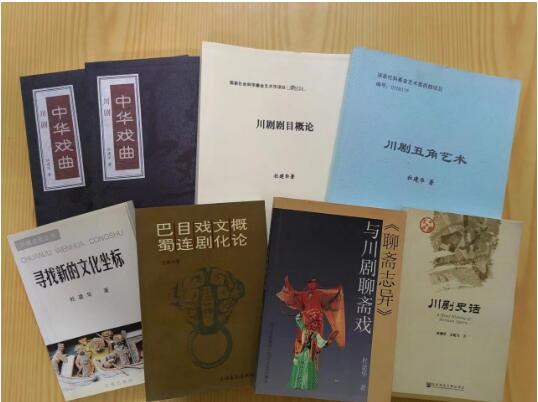

省川剧理论研究会会长杜建华,自1982年大学中文系毕业分配至省川剧艺术研究所,就一直工作在川剧研究和整理传承的第一线,至今已有四十年,参与了“振兴川剧”的全过程,历任省川剧艺术研究所院长、《四川戏剧》主编、《四川省志•川剧志》副主编等职。曾独立完成国家社科基金艺术类项目专著《川剧丑角艺术》、《川剧剧目概论》,主持完成文化部项目及省级项目多项。

|

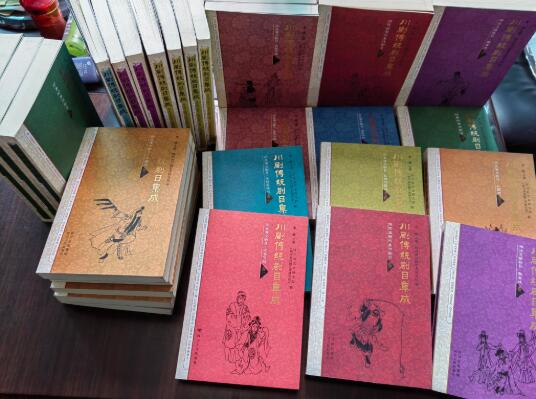

“戏曲名家工作室授牌,我感到非常高兴,一定的资金支持可以对剧本整理和研究工作有所保障。”杜建华告诉记者。《川剧传统剧目集成》是杜建华近年参与的主要工作之一。四十余卷、每卷三十余万字的川剧传统剧本分为“聊斋戏”、“三国戏”、“东游列国戏”等十余个系列。这部巨著中蕴含着几代川剧人的努力:上世纪五十年代起,老一辈川剧研究者的抢救式收集整理,八十年代,以杜建华为代表的川剧研究者开始重新手抄。老剧作家、老鼓师、老帮腔也要一同补足缺漏、理通文意、完整结构、最后挂上曲牌。“整理剧本从修正手抄本里的错别字开始。”杜建华告诉我们,“原始的手抄剧本里可能有一半以上都是错别字,靠学生和老师一起一边修正一边重新誊抄,工作量非常大。”

|

细致繁复的整理研究工作是杜建华四十年来的日常。“就好像历史的接力棒从上一辈研究者交到了我们的手上,有一种必须要做下去的感觉。”整理出来的剧本集,杜建华和同事们会免费寄送给各地民营剧团,为他们的日常演出“输血”,于是,“拿到就可以演”的“新”传统剧目渐渐登上了各地川剧舞台。

|

川剧剧本不仅仅是曲牌、唱段和身法的组合,更是鲜活巴蜀记忆的珍宝库。巴蜀地区过去的文学、音乐、美术、民间文化、思维方式、历史场景都可以在川剧剧本中觅得踪迹。“从望帝丛帝,到保路运动,这漫长时间中巴蜀自己的历史,在传统剧目里边都是有所体现的”,杜建华以目连戏为例,“过去的四川人的婚俗,像如何说媒、配八字、舅舅背着上轿子、哭嫁、往后扔筷子、跨火盆、宴宾客、敬酒给封封儿——都在目连戏里面记录着的。”

未来三年,杜建华计划继续搜集甄选、校勘整理、汇编一批川剧经典剧目和名家代表剧目。杜建华在人才培养方面也有着许多期待。她在四川师范大学带戏剧戏曲专业研究生的十年间,已有不少学生毕业加入省川剧院、省京剧院、地方剧团和文化部门,成为四川戏曲届新的中流砥柱。杜建华仍希望更多青年人能够加入到川剧传承、保护和研究工作中来。因此,三年间,她还将开展川剧专题性研究、推广,开展进校园戏曲普及讲座、新媒体传播等工作。