沉静的乡野土地上突然生长出红色、黄色、蓝色……锣鼓声时而高亢,时而悠扬。亮丽的色彩、久违的唱腔招来了步履蹒跚的老人,也唤来了嬉闹中的孩童。

这是活跃于四川田间地头的民间戏班正在进行的“巡回”演出。从2010年起,摄影师刘莉集中跟拍记录了散落在四川乡野间的16个剧团。在荒草中搭台,梳妆柜打开是戏服、合上便用作床板,木桩排列成的观众席坐满了白发老人,

|

小孩们围在戏台旁,望向演员的眼里闪烁着亮光.....十五年跟拍,刘莉的镜头里糅合了太多动人的画面。

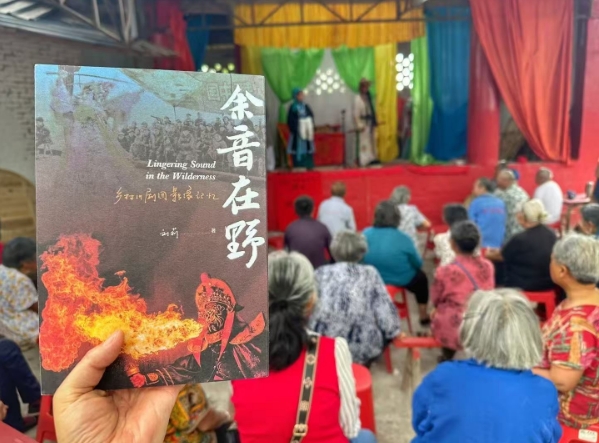

近年来,四川大力推进巴蜀文化创造性转化、创新性发展,民俗文化成为关注重点。从“蜀绣”到“竹编”再到“川剧”,越来越多的人把目光聚焦于民俗传统,传承并发扬着本土文化,摄影师刘莉就是其中之一。十余年来跟拍川剧团的她著成《余音在野:乡村川剧团影像记忆》一书,使得民间川剧团由此有了自己的传记。

|

从观众到记录者:儿时记忆之上历久弥新的感动

2010年,刘莉在朋友的介绍下,找到了一家藏在居民楼地下室里的剧场,并不华丽的舞台、简陋狭小的空间唤起小时候母亲带自己看戏的一瞬。这家戏院就是内江“英英川剧团”,是刘莉跟拍的第一个戏班。

成立于2004年的“英英川剧团”得名于班主胡英,尽管当时她已经63岁,但作为一位从小便学川剧的女演员,办剧团一直是她的愿望,于是丈夫林泽良拿出养老金支持胡英。

到2015年,两个老人因身体原因解散戏班。林泽良算出办剧团的十一年,总计亏损310956元。但是他从不后悔支持胡英,他深知川剧是胡英一生的热爱所在,而他的热爱则是胡英。“如果戏班子还在搞,胡英就不会走!”2018年,胡英因病去世,林泽良反复跟刘莉说着这一句话。

南部丹艺川剧团班主李丹是另一个让刘莉深受触动的民间川剧演员。患癌十余年,李丹拖着病体贴钱维系戏班,家人的反对、病情的折磨都未能动摇她:“只要能唱,我就在台上。”谈到这里,刘莉几次落泪。在刘莉看来,李丹在最爱的舞台上谢幕,将生命化作了川剧的余韵。

|

烟火气与生命力:乡音里的活态传承

寻儿时记忆是刘莉拍摄戏班的初衷,但走进乡野里的剧场后,刘莉发现了民间川剧藏在与土地相连的烟火气里的魅力密码。

不同于城市专业剧团“一字一句不能改”的严谨,乡村戏班的舞台永远为观众而变。

若遇村民家有喜事,戏词里便能长出“张大爷教子有方,孙儿前途无量”的暖语;若逢乡邻关注的日常琐事,自编的剧目里便藏着“孝亲敬老”的劝诫。这些带着泥土芬芳的表达构成了一部“川剧版”乡村历史。

随着川剧团摄影作品的相继展出以及相关画册的出版,刘莉的努力让更多专业人士把研究关注放在了民间川剧团中。四川大学博士陶孟然提到,这些散落在乡野的表演,还保留着川剧最初的模样,“三百年前的唱腔城市舞台上或许已几经删改,却在偏远山村的戏台上原汁原味地留存。”

当老人望着戏台,恍惚间仿佛与三百年前的先人共享同一段旋律;当孩童在台下听着劝善的戏文,传统美德的种子便在心里悄悄发芽。

出书以后,刘莉得以跟更多人分享这些戏班的故事,她与这些戏班的故事也还在继续。每逢这些戏班有戏演,她都是那个出现在不同乡野剧场里的固定观众。

|

就在昨天,记者的朋友圈里,还看到刘莉拍摄的乡野剧场上的照片。目前,她也开放了小红书、抖音账号,在社交媒体上分享着川剧团的日常。

而对热爱川剧的戏迷们来说,哪怕戏台在山顶,他们也要爬坡而上。民间川剧的未来或许就藏在这份演员与观众的相互守望中。

成都日报锦观新闻 记者/视频

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号