自贡融媒记者 张才/文 叶卫东/图

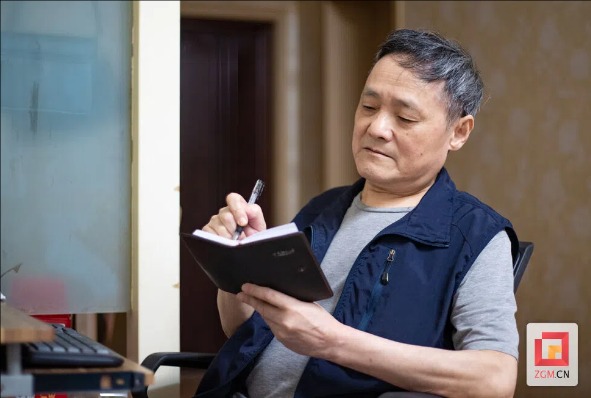

著名剧作家、国家一级编剧廖时香,自从五年前得了一场大病,进了一趟ICU,活动范围就大幅度收窄。他给自己立下三条规矩 :戒烟、限酒、尽量不出门。

退休多年的他半靠在沙发上,在手机上码字的速度并没有减慢。其主创的大型原创现代川剧《追光》已完成着装联排,即将和观众见面;为成都市川剧院创作的戏曲剧本《国之宝桢》已完成初稿。今年6月,另一桩喜事也找上门来,“廖时香工作室”成功入选四川省戏曲名家工作室。

|

廖时香的人生堪称传奇,在沱江边长大的他,只上了三年学,17岁便进入戏班,足迹遍布西南数省。

“幸好后来遇上了音乐。” 廖时香读了两年小学,上了一年初中,便离开了学校。他表示年少时性格内向,不爱“和人打堆”,是三弦和琵琶拯救了自己。

一天,一支宣传队到廖时香家中避雨,离开时落下了一把三弦琴。少年廖时香既好奇又喜欢。经过一番钻研,他不仅无师自通,还越弹越好,名传富顺。

后来,廖时香又学会了琵琶、二胡、扬琴、唢呐,成了剧团里的一名乐师,先后辗转于贵州毕节杂剧团、简阳曲艺队、富顺川剧团等多个剧团。期间,他又养成了另一个爱好“看书”,每到一处演出地,必打卡当地书店和租书摊。

“上世纪80年代翻译的外国文学名著我没漏读一本,尤其是俄罗斯文学对我影响较深……”这种堪比到餐馆“炒一本(菜谱)”的豪气,引起了贵州当地一名大学中文教师的好奇,两人邀约互考,尚处弱冠之年的廖时香全程未落下风。

廖时香后来又迷上了中国古典文学,尤爱欧阳修、李清照、柳永的作品,沉浸于“平仄,平仄,平平仄”的韵律当中无法自拔。

|

对此时的廖时香来说,文学“养心不养身”。读过了万卷书,行遍了万里路,他发现写作不但可以记录心中所想,还发明了“文章可纳凉”的特殊功效。

1984年盛夏,廖时香随剧团在名列“三大火炉”的重庆铜梁演出,当时还没有空调,风扇也不普及,同事们纷纷表示“热得遭不住”。这时候廖时香站出来说:“我来写篇文章,让你们凉快一下。”

于是就有了小说《榕荫里的水街》,文中这样写道:“百来户人家,依着小河两岸铺排,青灰青灰的瓦屋夹出一条碧蓝碧蓝的水街。杨柳、桃杏、芭蕉、芦苇,从一座座吊脚楼下探出去,小艇航船,便在这绿汪汪的凉荫里穿行……接连三天,春雨潇潇,疏一阵密一阵。雨水顺着榕树根咬裂的石缝蜿蜒,一路带走马齿苋和鱼腥草。秧鸡子在田野深处用短促的鸣叫彼此呼应……”

“我喜欢的作家有三位,一位是阿城,一位是湖南的何立伟,另一位就是廖时香。”多年以后,四川省作协副主席伍立杨形容,读《榕荫里的水街》,感觉到一股沁人心脾的凉意!并称赞廖时香深得汉语言精髓。

1987年,廖时香创作的中篇小说《乐胆》在《小说月报》转载,并荣获第二届四川省文学奖。刚过而立之年的他成了上个世纪八九十年代四川骨干作家,并靠写作改写了自己的命运,从剧团临时工转身一变,成了《蜀南文学》一名编辑(后担任副主编)。

时间到了上世纪90年代末,“地摊文学”开始盛行,廖时香逐渐把写作重心转向影视剧和川剧剧本创作。

“如果一直写小说,你说我有没有可能和莫言、余华一样出名?”8月9日,廖时香在家中接受自贡融媒记者采访时,半开玩笑地问了一个没有答案的问题。

廖时香在川剧创作上取得的成绩却足够耀眼。20多年来,他先后创作了《人迹秋霜》《刘光第》《还我河山》《惊蛰》《焚香》等经典剧目,荣获了中国人口文化奖剧目银奖、巴蜀文艺奖戏曲剧本一等奖、首届四川文华奖编剧奖、全国基层院团优秀剧目等诸多奖项,连续获得多项国家艺术基金资助。

已故著名剧作家魏明伦曾表示,写诗如饮酒,写散文如喝茶,写戏剧如服中药。由此可见戏剧创作在众多文学体裁中非常“考手艺”,也很费苦心。

“本来我就有文学根底,再加上在剧团里浸润过近十年,算‘既吃过猪肉,也见过猪跑’。”廖时香川剧剧本发轫之作《人迹秋霜》就崭露头角,获得了中国人口文化奖剧目银奖、四川省五个一工程奖、四川重大文艺成果奖和巴蜀文艺奖。

“如果你在黄河源头挡上了一块石头,有可能会改变它的流向,指不定会从哪里流入大海呢!”廖时香称自己在剧本创作上最大的特点是想法和立意,他用杜甫《春日忆李白》诗中一句“飘然思不群”来形容自己的写作风格。

在廖时香笔下,“戊戌六君子”之一的刘光第不是一名维新派政治家,而是中国优秀传统文化的精神符号。在富顺县赵化镇,刘光第故居距离廖时香老宅不到40米,两人既是同乡也是远亲,前者创办并任教的文昌书院(后来的赵化中学)也是后者的母校。廖时香对刘光第颇有研究,除创作大型川剧《刘光第》外,还写过小说《残阳如血》,主持过“纪念刘光第遇难百周年”专刊,还写了一首怀念刘光第的小诗《野菊花》被谱成了歌曲。

廖时香着手创作《还我河山》剧本时,就定下了要写大后方,写普通市民,写商人、学生。

目前《还我河山》在全国公演了二百六十多场,是自贡川剧艺术中心到目前为止公演场次最多的剧目,也是业内公认的全国七十多部同题材作品中的代表性剧目。

“和其他剧种相比,川剧的文学性更强,尤其是唱词,属于长短句,有平声有仄声……”廖时香表示,作为川剧创作者必须具有良好的古典文学修养,尤其是格律诗词,要大量吸收民间艺术营养,才能够胜任戏曲剧本的创作;此外还要有浓厚的家乡情结,在民间艺术世界里浸泡得越深,其作品就会呈现出越浓郁的独特风韵,具有不同于别人的地域情调、人文色彩。

|

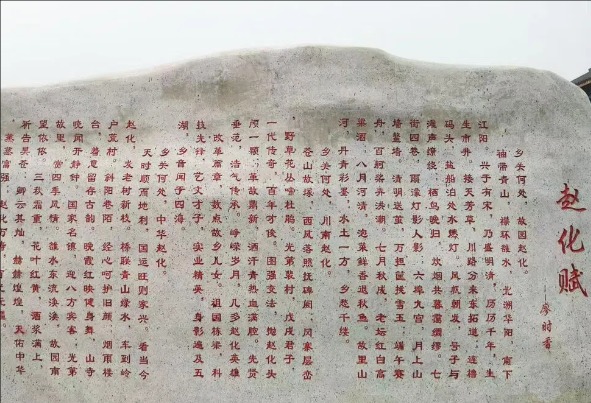

“故乡风情的丰富多彩、故乡点点滴滴的深情厚谊都使我受益匪浅。” 廖时香在《在才子之乡边缘》一文中称自己是富顺文化守望者。近年来他创作了大量和家乡相关的文章,其撰写的《赵化赋》被刻在了石头上、立在古镇入口:“乡关何处,故园赵化。袖带青山,襟环雒水,北溯华阳,南下江阳。兴于有宋,乃盛明清,历历千年,生生市井……”

“川剧不只是桌子上蒙块红布,咿咿呀呀地唱……”廖时香建议大家走进剧院,看看“活人表演的宽银幕电影”。

廖时香作品,最被人称道的就是文字功底。

本地作家周云称其为:“市井语言与古典语文的绝妙整合,所形成的语言爆发力,摧枯拉朽,往往出人意表。” 文学评论家王发庆表示:“作者洒脱幽默的天性,善良沉静的性格对作品风格的形成有着显著的影响。”其多年好友、中国彩灯博物馆副研究员张方来形容:“文字舒展、灵动,可以用‘丝滑’二字形容,是旁人学不会的。”

四川著名戏剧评论家、《四川戏剧》副主编李远强对廖时香及作品的评价是:“生活经验向戏剧经验的真朴升华、情节模式与人物形象塑造的高度创新、传统艺术美与现代表现性艺术的恰巧触融,多种情感张力及戏剧感染力的营构铺陈,戏剧时空与戏剧意象的精巧处置……”

|

“写散文就是聊天。”廖时香在谈到写作心得时说:“恰好聊天对象不在面前,你就只有写给她看。”他表示自己的写作习惯是嘴里怎么说笔下就怎样写,其经验是少用书面语言和生僻字词。

“有的文章读起来很枯燥,并不是说作者缺乏表达的欲望或者是阅历较浅,而是因为掌握的词汇量还不够。”廖时香解释,丰富的文学知识和语言词汇储备,会让你在描写一件事物时有多种选择,信手拈来,毫不费力。

读廖时香的作品不仅能带来视觉上的享受,还能“听见”悠扬婉转的乐曲。他在《赵化嗑子》一文中这样写道:

“嗑子散尽,赵化沉入睡梦,最后一豆灯火也熄了。

残月移向紫罗兰色的天边,小镇影子拉长了,房瓦流动粼粼微霜,沱江粼粼地吮舔初生的黎明……”

在廖时香看来,上世纪80年代是文学的黄金年代,发表一篇文章就有可能改变一个人的命运,那时自贡文学艺术达到了空前繁荣。

“带来的后果就是大家都来写小说,当时《中国青年报》还专门发表了一篇文章,提醒不要人人‘走钢丝’。”廖时香表示如今文学看似没落,实则是另一种方式的繁荣,随自媒体逐渐兴起,人人都可以在电脑或手机上写作,人人都能够在朋友圈或公众号上发表。

廖时香认为文学应该是大文学,不是单纯从体裁上划分出来的小说、散文、诗歌才属于文学范畴,文学应该是海纳百川的。

|

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号