作者:李春梅 王勇

编者按:赓续历史文脉,谱写当代华章。有这样一群人,他们择一事、终一生,守护着传统技艺,并为之注入新的生机与活力。他们是手艺人,也是“守”艺人,更是传承人。“学习强国”绵阳学习平台推出《匠心守艺 “绵”延文脉》专栏,让我们一起走近绵阳“守”艺人,看他们如何守正创新、活态传承。

|

制图:蒲敏

说起川剧表演,在老绵阳人的记忆里必有铁牛街的一席之地。

从上世纪五六十年代起,铁牛街就是绵阳人的“戏窝子”。到上世纪六七十年代,在铁牛街河滩地有了两派戏班子,一边是“正规军”绵阳市人民剧团,一边是搭台唱戏的“江湖班子”。那时的川剧盛极一时,此后逐渐没落,直至2006年6月,天青苑川剧团在铁牛街社区成立,铁牛街又成了戏迷们扎堆的地方。

|

4月20日13时50分,79岁的向元贵撑着伞,一如既往踩准时间,踏进铁牛街天青苑川剧团。他熟络地和老戏友们打招呼。向元贵是天青苑川剧团的铁杆戏迷。每一个“泡”在天青苑的下午,他都沉浸在川剧里无法自拔。他听到的是弦歌、是清音、是铜锣皮鼓、是岁月天地、是家常烟火与众生百态。兴起之时,他点着头拍打着大腿轻声相和。情之所至,他潸然泪下,仿佛拾起遗落在旧梦里的岁月。

演员众生相:戏演人生

天青苑是老戏迷们的情感寄托,也是川剧演员们的情感归宿。从2006年组建之初的9位演员,发展到鼎盛时期的40多位演员。如今,这里还聚集着20多位演职人员。他们来自成都、重庆、绵阳、遂宁等川内各地,在这一方戏台,分饰生旦净末丑,演绎世间百态;用昆高胡弹灯,唱尽人生悲欢。

“叹一口不平气把天埋怨,忆往事不由人珠泪不干……”随着锣鼓齐鸣、唱词出嗓,川剧折子戏《洪江渡》拉开帷幕。

戏曲中扮演寺院老僧的殷天云,尽管已年过七旬,但唱腔依旧高亢激越、台步依旧稳健有力,与剧中俏皮机灵的小沙弥扮演者刘晓玲一唱一和,尽显川剧高腔特色。

|

殷天云是三台富顺人,从五六岁拉着父亲的衣襟赶场看戏,到十一二岁跑到戏班后台去“偷师学艺”,再到20多岁起在铁牛广场的“江湖班子”唱戏,这一唱就是半个世纪。从戏迷到演员,他与川剧结下了不解之缘。“唱了50多年戏,舍不了、丢不下。”

|

身穿红色戏服的任凤琼在后台抹完油彩化完妆,又忙着捆头了。第二场折子戏《北楼戏娇》她主唱旦角。“闭着眼睛演,也能倒背如流!”谈起唱戏,任凤琼的眉眼带笑,难掩自得。

|

1981年高中毕业那年,任凤琼在村口晒坝看戏,一眼便爱上了川剧。18岁的她不顾父亲阻拦,执意跟戏班学戏,走上这条路后就再没回头。

|

从14时到16时30分,演员们忙碌完三场戏的演出后,抽个空档吃晚饭。1个多小时后,还有一场川剧综艺表演等着他们上场。已过花甲之年的鼓师罗军,在晚饭时间总要买点卤肉、豆腐干,喝一杯二锅头解乏。

罗军出身梨园世家,16岁就在广元旺苍川剧团打鼓,期间还当过电影放映员、货车司机。兜兜转转大半生,人生下半场,他选择回到川剧锣鼓的热闹中,寻得一份快乐与安然。

|

“只要有人看,我们就有演出的激情。”罗军说,每当看到台下坐满了年轻观众,尤其是小朋友,他的心潮就跟着鼓点澎湃,觉得川剧后继有人。

|

一代人终将老去 但总有人正年轻

支撑着天青苑一路走下来的,不仅仅是川剧演员们的一腔热情。天青苑川剧团团长周永秀说,她“无意插柳”接手天青苑川剧团18年来,在时代的浪潮中步履蹒跚走到现在,酸甜苦辣皆有之。

是什么让她坚守到现在?她说:“是执着,是不服输、爱折腾的性格。天青苑像我们含辛茹苦养大的孩子,当娘的眼看着‘娃儿’长大了,总希望他越来越好!”

|

然而老戏迷越来越少,川剧靠“情怀”还能活多久?如何才能走出“老观众、老剧目、老演员”的困境,抓住年轻人的眼球,抓住市场?这些问题时常困扰着周永秀。

为了争取更大的市场,周永秀绞尽脑汁,让“老戏”唱出“新花样”——

利用互联网平台售卖戏票,川剧综艺演出就是针对年轻观众专门定制的;围绕川剧主题开发文创产品,变脸娃娃、状元戒尺等很受青少年儿童喜爱;2024年五一假期推出的川剧咖啡等文创体验活动,也是天青苑从“戏台”迈向“市场”的大胆尝试;坚持送川剧进校园、送戏下乡,在节假日,与景区联手举办川剧进景区等活动,努力让川剧活跃在群众文化的大舞台……

在一系列尝试下,天青苑经受住市场的冲击,焕发出新的生机。天青苑川剧团自2006年成立以来,在城乡演出近7000场,观众达200万人次,已成为川西北最负盛名的民间川剧团。

|

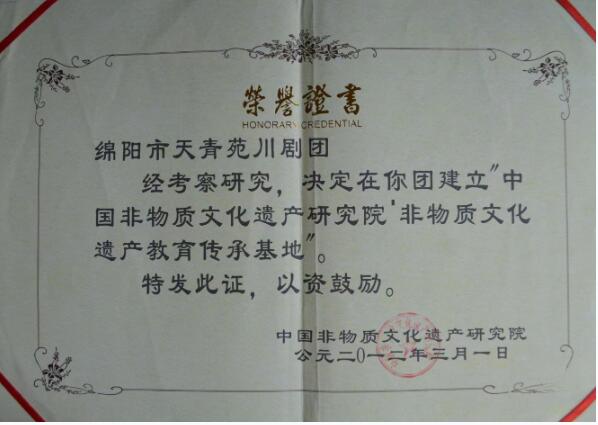

在周永秀的办公室墙上,悬挂着无数奖状、证书。2012年,天青苑被中国非物质文化遗产研究院授予“非物质文化遗产教育传承基地”;同年,被授予“国家级非物质文化遗产川剧传习展示基地”。

来源:“学习强国”绵阳学习平台

作者单位:绵阳日报社

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号