作者:李宁

“风华万象:16—20世纪典藏珍品艺术展”日前在成都博物馆展出,展品琳琅满目。在人头攒动的明万历孝靖皇后十二龙九凤冠展位前,邱粟杨驻足良久,看得十分仔细。他说:“珍贵馆藏文物除了金银珠玉自身的价值,也有见证历史的意义,而我的关注点在于龙凤冠与戏曲行头的关系和传承的延续。”

邱粟杨今年31岁,在四川省川剧院工作,主要负责盔帽的日常管理、维修以及协助演员进行角色装扮,他所传承恢复的川剧传统盔帽,由陈智林、肖德美、崔光丽、王玉梅、王超等川剧名家在舞台传播,在业界产生广泛影响。他还有一个身份——川剧传统盔帽制作技艺德阳市级传承人,这些年来,邱粟杨一直致力于川剧传统盔帽抢救性保护、非遗申报、工艺传承。2023年4月,川剧传统盔帽制作技艺入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,其活态传承与传播被提升到更高的平台。

“帽压半檐朝雪,镜开千靥春霞。”川剧盔帽造型复杂、种类多样,旧有“七十二顶半”之称。通过几十顶盔帽主体件与不同配件之间的组合,可以变化出一千多种川剧角色的盔帽穿戴。在邱粟杨看来,这些纷繁复杂的盔帽,是绽放在自己生命中的“繁花”。

|

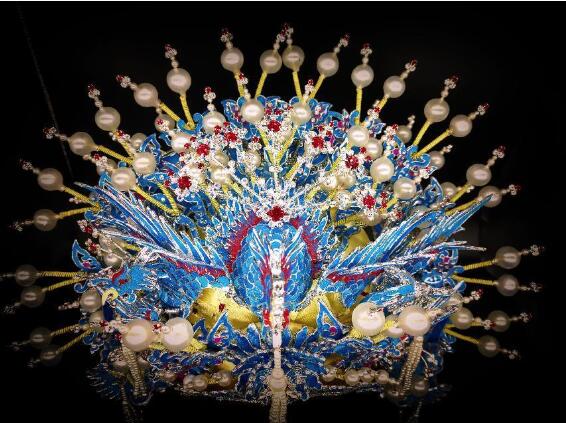

邱粟杨创新设计的可拆卸凤冠

耳濡目染

邱粟杨是德阳市旌阳区孝泉镇人,他喜欢上川剧盔帽,跟爷爷邱忠清不无关系。20世纪50年代,爱看川剧的邱忠清经人介绍,到成都一家名叫“德隆号”的川剧行头铺,拜老板赵德隆为师,学习川剧行头的制作。爷爷常在家里摆弄纸张、珠串、羽毛、画笔,儿时的邱粟杨对此很感兴趣,他时常搬张小板凳,在爷爷身边坐下,一边看爷爷摆弄手里的活儿,一边听爷爷讲川剧里的故事和人物,非常认真。盔帽制作好了,爷爷会给邱粟杨试戴,虽然帽子有点大,但对镜自照,邱粟杨还是乐得哈哈大笑。就这样,小时候的耳濡目染让邱粟杨对盔帽产生了浓厚兴趣,他开始跟着爷爷奶奶到镇上看川戏,同时受到德阳本地绵竹年画绘画艺术的熏陶和影响,学习川剧盔帽的基础制作。

2012年,邱粟杨考进了重庆大学艺术学院,在大二时加入重庆大学幽兰川剧社,再次与川剧“结缘”。大四时,他将川剧盔帽作为自己本科毕业设计主题,开发相关文创产品。2016年,邱粟杨继续攻读重庆大学艺术学院研究生,学设计专业。研一时,他就明确地将川剧传统盔帽作为自己的研究方向。在重庆大学读研期间,除了完成课业学习,邱粟杨利用休息时间,恢复制作传统川剧盔帽5顶。2018年在重庆大学演出的川剧《白蛇传》,里面80%的盔帽与装饰都是他做的。邱粟杨最满意的是韦陀去收服白蛇时戴的金帅盔,用了几十个零件才制作好。

|

邱粟杨精心制作盔帽

研究生毕业后,邱粟杨放弃了高薪工作,选择从事盔帽制作与科学研究,成立“醉正川艺术工作室”,并逐级主持申报旌阳区级、德阳市级、四川省级川剧传统盔帽制作技艺立项。他说:“目前,能够独立完成盔帽制作的人已经很少了,我不愿意看到优秀的中华传统文化载体就这样沉沦消失,在新时代,它应该有新的生命力。”

崭露“头”角

邱粟杨自己独立制作的第一顶盔帽是金踏蹬。为了制作盔帽,他把各地搜寻到的盔帽样稿和实物放在案头,通过老帽子的“温度”,去理解制作老帽子的师傅的技艺和手法。他先拓印盔帽,一点点勾画图纸,然后一样样拆下来,再想办法组装,这都是最基础的练习与摸索。遇到困难时,他就到处查找资料、请教老师,心里有底后,再一步步做图案设计、修改尺寸,直到最后成型。

邱粟杨透露,“制作川剧盔帽用时少则半个月,工艺复杂的要用一两个月。”在制作过程中,从裱纸、绘图、雕版、加纱、剪纱、盘丝、搓纸、烫里子、调制沥粉、组装、胶漆……有二十多道工艺,一道一道走,有时手被锥子扎出了血,也顾不上包扎伤口,而是先看看成品材料白令纸被血珠污染了没有;手酸了、手麻了、手痛了,贴上一块伤湿止痛膏,活动一下手指,继续工作。他向记者展示他的右手比左手明显粗一些,就是长期使用右手制作盔帽造成的。

|

邱粟杨应邀向美国留学生推广川剧盔帽艺术

对川剧盔帽,邱粟杨总结了四个特点:高、重、巧、繁。四川人身高较北方人而言矮一些,为了更好展现舞台形象、体现戏剧效果,就从服装穿戴来体现,适用于将帅所戴的盔帽,其“抢缨头”的高度就近乎占整个帽体的二分之一。“重”指“重量”,盔帽承载了很多文化内涵,通过工艺技术的表现赋予了盔帽不一样的含义,盔帽样式、大小、轻重都要设身处地为演员着想,才能为整个演出增色添彩。“巧”是制作上改良出新。一方面是工艺上的巧妙,比如沥粉技法分为几层,每一层都是为了凸显更好的造型,让图案花色都有层次和变化;另一方面是功能性的巧,经过拆与装,一顶帽子通过更换不同的主体件与配件,能够匹配不同角色穿戴。“繁”就是图案繁琐、工艺繁琐,与京剧帽子相比,川剧盔帽更有“3D”的视觉效果。要让川剧传统盔帽最终完美呈现,离不开制作工匠对川剧艺术的无限热爱,和他们躬身案前的辛勤付出。

|

川剧传统盔帽——万卷书

心怀远方

“川剧传统盔帽表现形式是中华戏曲盔帽在晚清民国发展阶段的‘活化石’,较为完备地展示了这一时代戏曲盔帽的风格状貌。”在四川省川剧院,邱粟杨对自己的盔帽作品如数家珍,从金帅盔、女帅盔、金幞头到万卷书、佛冠、乌纱帽,精彩纷呈。

春种一粒粟,“邱”收万颗子。从2014年正式入行以来,邱粟杨复原了上百顶川剧盔帽。其中,恢复晚清民国版60余种;恢复20世纪80年代改良版30余种;恢复川剧传统砌末8种;盔帽数字化20余顶。优化改良与创新设计的川剧传统盔帽被业界艺术家收藏,被业界仿制。同时,作为川剧传统盔帽的传承人,他从不放过任何一个宣传这项工艺的机会,积极参加各类活动:演出、展览、展示、线上线下讲座,通过新媒体平台对川剧传统盔帽进行系统宣传和推广。在传承人的培养和梯队建设上,从无人传承到现有市级传承人1名,培养区级传承人2名,学徒1名,并有广大高校大学生和爱好者前来学艺,共同推广该项目。

|

邱粟杨(右一)带着省川剧院青年舞美工作者共同修复川剧盔帽

邱粟杨目前正着手出版《川剧传统盔帽艺术》《川剧传统舞台美术——头帽卷(软帽)》两本书籍,申报国家艺术基金《川剧传统盔帽制作技艺传承与创新人才培养计划》。对于未来打算,他表示:“择一业,爱一生。我目前才学了皮毛,这条路还长着呢。我想让更多人知道川剧盔帽的文化价值与传统文化的意义,让大家喜欢川剧的同时喜欢盔帽,让盔帽的美学价值深入人心。”

来源:《看四川》

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号