作者:安康

川剧扎根行动、川剧进校园、川剧演艺中心全新升级、启动大型历史文化名人川剧《欧阳修》创作……对于家乡绵阳市涪城区近年来在振兴川剧方面所呈现的风生水起与欣欣向荣,享有绵阳川剧行当舞台摄影第一人之称的曾巨光难掩内心的激动和欣喜。

|

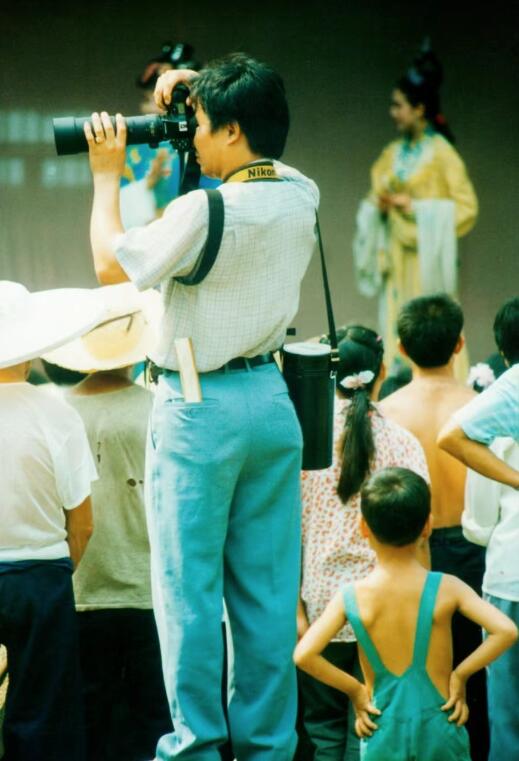

曾巨光镜头下的涪城川剧振兴史,每一幅都洋溢着川剧人的艺术激情。

这位从上个世纪八十年代便开始拍摄川剧行当的摄影人,见证着家乡涪城川剧振兴的光辉历程。“咱们过去的涪城川剧真可谓是白手起家,起步唯艰。”今年已年逾六旬的曾巨光一边给我展示电脑里的川剧照片,一边深有感触地谈及涪城川剧发展的过往,“那时演川剧的虽是草台班子,演员都来自五湖四海,但是他们有情怀,热爱川剧艺术。凭着这股热爱川剧的劲头,这个草台班子,硬是在当年铁牛街泗王庙附近的一个闲置的地块上围起了一个露天戏园子,在里面可以看戏喝茶。那时,只要戏园子里锣鼓一响,演员们站在台上高腔一唱,广大戏迷们就闻风而动、蜂拥而至,争先恐后来看戏,好不热闹!”

听话听音,曾巨光的感慨里带着几分对川剧过往历史的留恋,因此,他才用光影定格涪城川剧的美。曾巨光镜头下的川剧行当舞台众生相,堪称涪城川剧振兴的一个生动缩影。

|

四川省戏曲名家蒋淑梅工作室的成立,将促进涪城川剧艺术人才梯次培育。

那个让曾巨光魂牵梦绕的戏园子,就是如今被称为四川第二川剧码头、获评“国家级非物质文化遗产川剧传习展示基地”的天青苑川剧演艺中心。一提及现在脱胎换骨、远近闻名的天青苑,曾巨光便喜形于色,将他最近拍摄的数张川剧照片一一呈现在我的面前,如同孩童一般兴奋地说:“今年1月,咱们家乡中国戏剧梅花奖得主蒋淑梅女士,在天青苑川剧演艺中心建立了川剧名家工作室。这下,咱们涪城川剧的传帮带工程就有好戏可唱喽。”话音落,曾巨光就哈哈笑了起来。

与曾巨光所言的大喜事相应的还不止一件。涪城“川剧扎根行动”也轰轰烈烈地启动了,区内3所中小学被确定为川剧艺术重点普及传承基地,编写川剧校本教材,开设川剧课程,定期开展专业培训,推动川剧在青少年群体中传承与发展。涪城特殊教育学校创作的《小戏迷》荣获四川省第二届中小学川剧传习普及展演一等奖及创新奖。由天青苑演艺中心承办的涪城“川剧下基层”已坚持演出18年,演出约5000余场,接待观众100多万人次。川剧这一中华优秀传统文化在涪城正焕发出新光彩。

|

川剧摄影人曾巨光用照片讲述涪城川剧的发展史,自豪之情,溢于言表。

“我的夙愿也在今天的涪城实现了。”谈及今年1月在天青苑川剧演艺中心举办的“曾巨光四十年川剧行当舞台摄影展”,曾巨光感到无比的欣慰。在流光溢彩、精彩绝伦的摄影展上,广大戏迷和业内人士欣赏到川剧身、形、意之美,也一同追忆了涪城川剧的振兴之路,对涪城川剧更加美好的明天充满期待。

如今,当年天青苑扎根起步的铁牛街社区,已形成了以川剧文化为核心的社区文化氛围。到铁牛,看川戏,喝川茶,吃川菜,已成为了由川剧衍生而出的城市民俗文化。让曾巨光引以为傲的天青苑川剧演艺中心,也在涪城区真金白银的投入建设中焕新升级。如今的天青苑,已成为川剧文化氛围浓厚、演出场地科技时尚、表演流程雅致精美的现代化川剧文化沉浸式体验中心。

在个人川剧摄影展大获成功后,曾巨光下定决心,要趁着涪城川剧振兴的东风,将川剧摄影集结成书,公开出版发行,向世界展示涪城川剧之美。

|

天青苑已成为现代化川剧文化沉浸式体验中心

一位年过花甲的川剧摄影人用一己热情点燃了我对川剧艺术的激情。看川剧、研究川剧、写剧本成为我工作之余的最大爱好。作为涪城的一名文化工作者,我为自己的家乡在振兴川剧进程中的闯劲和干劲点赞,为家乡能涌现出如曾巨光这样为传承弘扬川剧文化四十年如一日拍摄川剧的摄影人而倍感骄傲,更对未来的涪城川剧充满无限期待。

涪城川剧振兴正当时,如我为曾巨光川剧摄影展所写的主题歌《看行当,川剧棒》中的一句唱词所言:涪城川剧,百花齐放。“川”流不息多浩荡,一台行当正戏唱。

来源:涪城区文联

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号