陈芋伶:薪火相传 坚守好文化之魂和自信之根

【http://www.newssc.org】 【2024-03-22 16:54】 【来源:自贡网】

自贡网记者 周姝

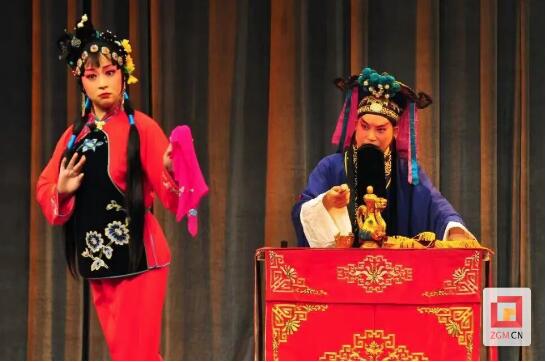

“一开始谈不上多喜爱,更多的是好奇,也觉得台上的女演员像仙女一样……”日前,国家一级演员、市川剧艺术中心主任陈芋伶接受记者采访时,谈及与川剧结缘,她用了一个成语来形容——命中注定。

|

|

陈芋伶回忆道,那时自己的软开度比较差,最怕的就是“老虎凳”,父亲把她的一条腿捆在板凳上,头要努力靠向脚尖,疼得她直掉眼泪。

这时的陈芋伶,初尝到父亲口中的“苦”,但她依然没有放弃。在接下来的一个多月时间里,她每天坚持跟着父亲练基本功,终于解决了自己软开度的问题。

1988年,陈芋伶正式进入省川剧学校,开启了4年的学习时光。得益于父亲手把手的“集训”,她在同学中出类拔萃,这也第一次点燃了陈芋伶心中的自信。

“很快,我就认识到川剧之路,是一条充满艰辛的道路,不只是舞台上的光鲜亮丽,其中的苦是完全不一样的。”陈芋伶说,自己1992年毕业走进自贡市川剧团工作,随之参与了《杜兰朵》《潘金莲》《刘光第》等大戏后,便深知自己距离“优秀”还有很大差距,特别是在唱腔方面。

川剧之魅力

“团里的魏敬陆夫妇,专门为我‘开小灶’,进行赛前训练。”陈芋伶说,在近两个月的时间里,她每天上午在剧团排练,下午就在魏老师家中专攻唱腔。“在那个炎炎夏日里,魏老师总是提前为我打开空调、准备西瓜。虽然练习很苦,但却觉得格外温暖。”

|

“好演员在台上和观众是一种共通的状态,会带领观众一起哭一起笑,一起走进剧目。”陈芋伶称,“从此,我便定下目标,要做一名好演员。”

“金屋深深藏娇魅,红袖遥遥控边陲。逝者如斯水水水,英灵随雁飞飞飞……”2011年10月,山城重庆的舞台上,《夕照祁山》角逐第十二届中国戏剧节,由陈芋伶扮演的“魅娘”翩然而来。

这时的陈芋伶已经入行20多年,先后在《刘光第》等30余出大小剧目中饰演主角,荣获多项大奖。这一个“魅娘”的成功塑造,使《夕照祁山》更加剧了悲剧成分,更有看点。

最终,《夕照祁山》摘得第十二届中国戏剧节优秀剧目奖,该奖项在中国戏剧艺术评选中分量极重。

陈芋伶回忆说,回到宾馆后,剧组主创人员聚集庆功,不知是谁一句“获奖不容易啊”引得众人哽咽,剧组几位主创泪眼婆娑,抱头痛哭。

这让她又一次感受到川剧之路的不易。

川剧之坚守

|

一到寒暑假,学员们便回到自贡,开展集训。这时,陈芋伶既要当老师,又要负责管理工作。除了睡觉时间,她几乎都在剧团。陈芋伶略带愧疚地说:“女儿也和学员们同龄,我却很少有时间陪她。但学员的成长关系到自贡川剧的未来,丝毫不能马虎。”

|

去年11月,陈芋伶任职中心主任,这让她身上多了一份责任——做好川剧的传承和发展。

“一方面我们积极走市场,在自贡灯会、王爷庙、夜游釜溪、盐业历史博物馆等景区景点,都有川剧的身影;另一方面我们积极拼赛场、创新作、培育年轻演员,大戏《追光》即将落地排练,并于6月正式与观众见面。”陈芋伶说。

用艺术人生谱写川剧人的坚守、传承、创新和使命,陈芋伶始终在路上。

[编辑:张羽茜]

分享

相关新闻

演出信息

川公网安备51019002001679号

川公网安备51019002001679号